こんにちは、しゅうです。

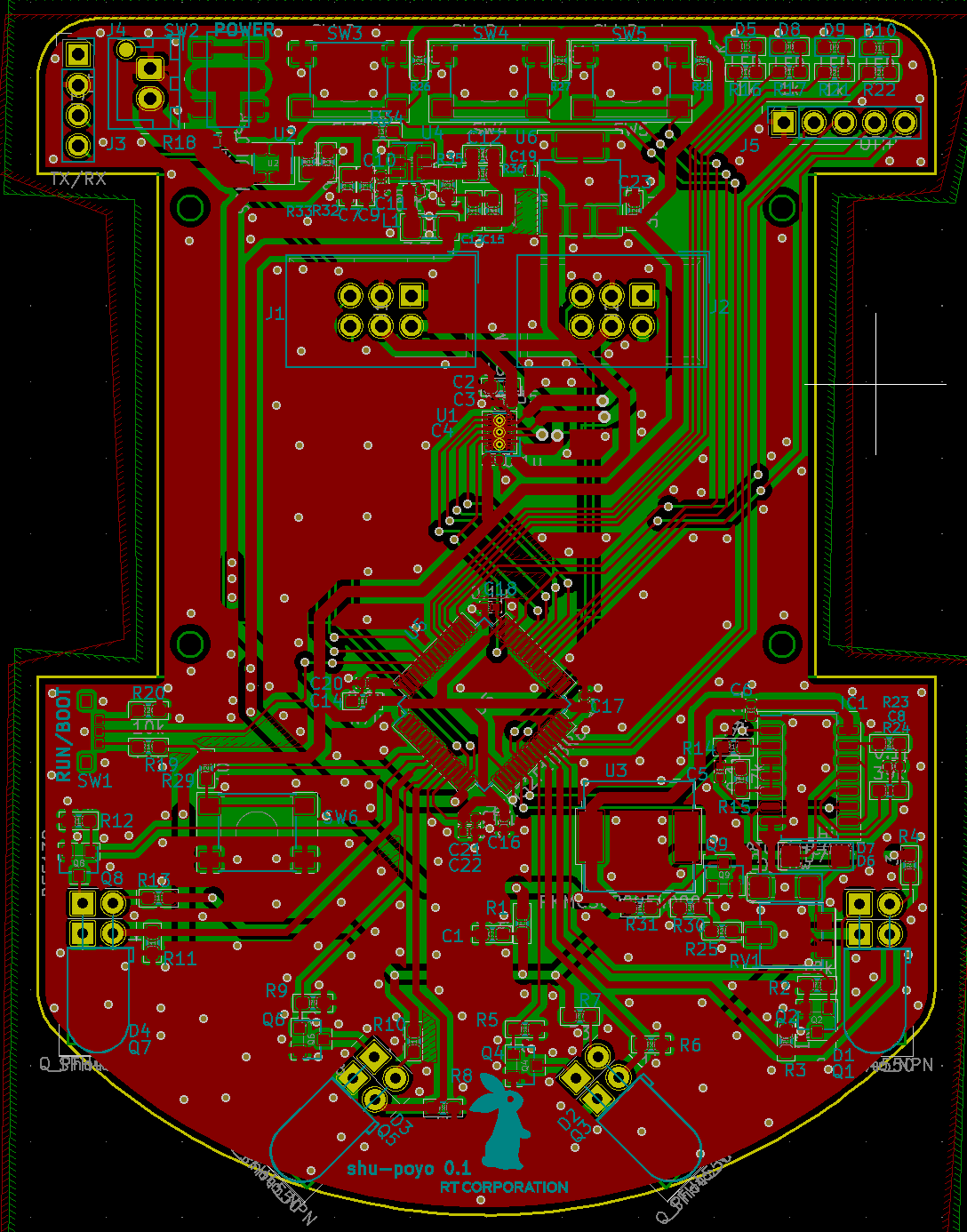

今回も、引き続き基板の修正を行なっていきます。

回路・基板修正 その3

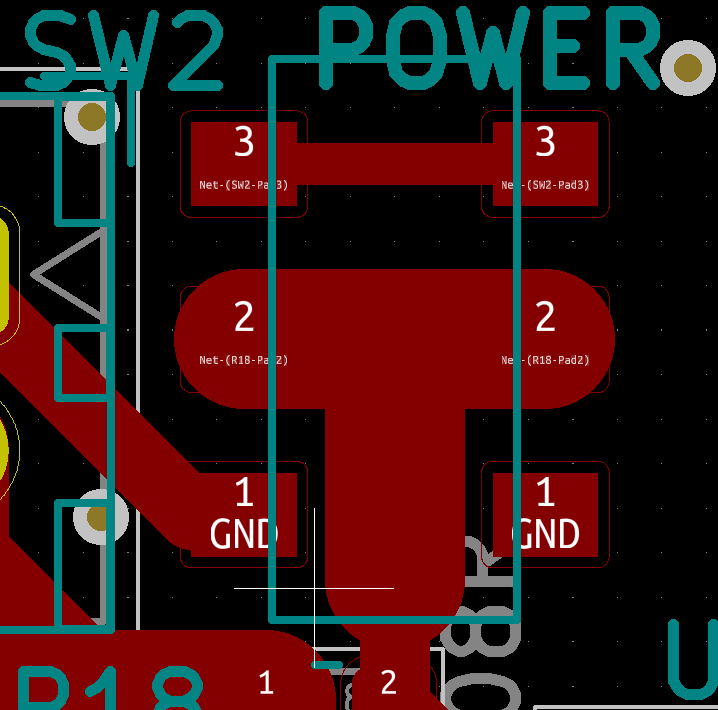

電源スイッチ付け替え

今回電源用に採用したスイッチだと少々小さいため、壊れたりすぐに剥がれてしまう可能性が高いです。

そこでもう少ししっかりしたスライドスイッチを採用することにします。こちらが良さそうです。他にも良さそうなものはありましたが、スライドする黒い部分が細かったり、逆に大きすぎて現状の基板に入らなかったりしてました。

フットプリントを作って、大きさもわかるように枠をつけました。これで丁度入りそうですね!

電源周りの配線

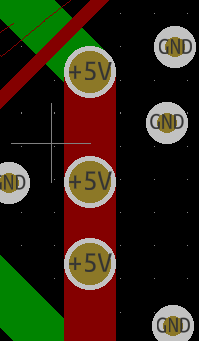

GNDの方は1mmの幅でも良いですが、電源側の配線には大きい電流が流れるため、太くしておくと安心です。

銅板の厚みや許容する温度によって変わりますが、大体1mmの配線に対して1Aほど流せます。

今回採用するバッテリーは最低でも1Aちょっとは流せる必要があるため、電源配線の幅を2mmにしておくと良さそうです。

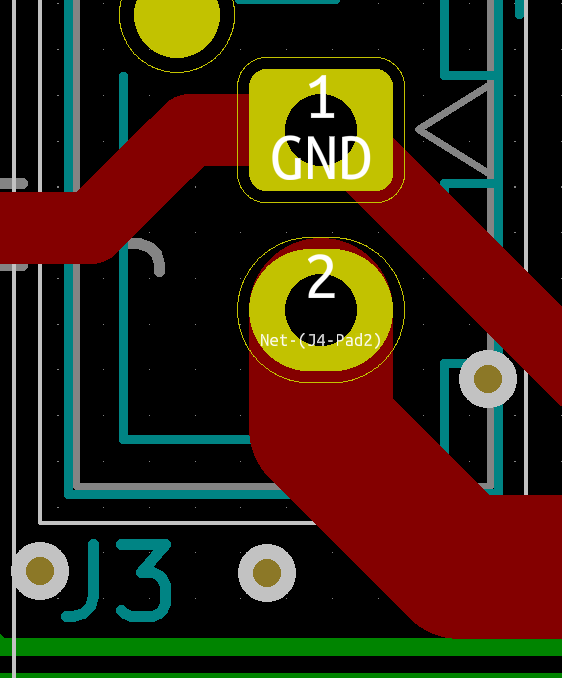

ビアの大きさ

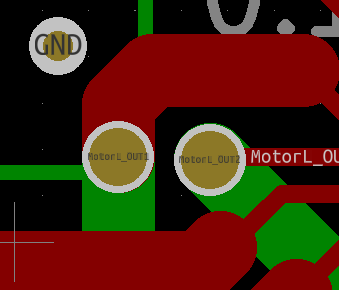

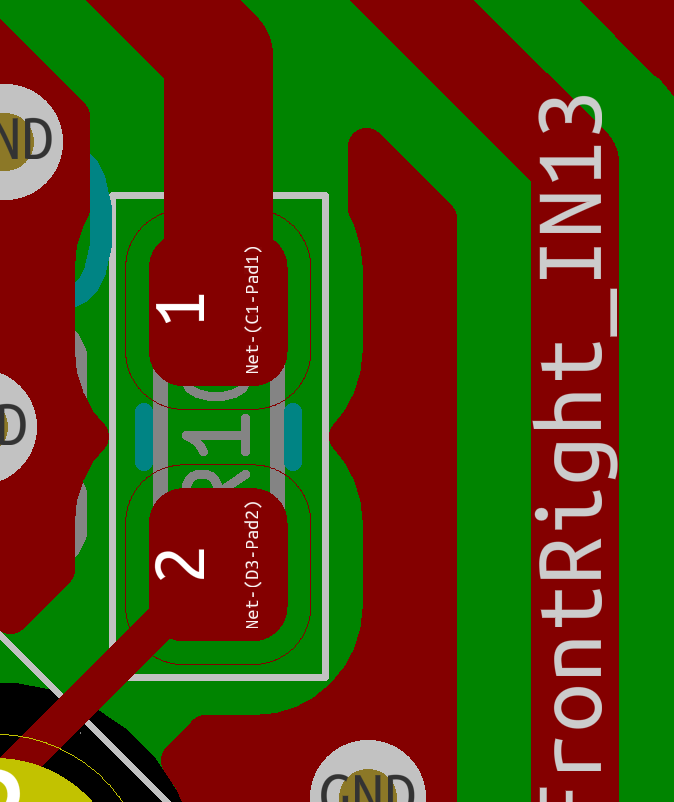

モータ出力の配線で使っているビアのビア径を大きくします。今回、GNDなどに使っているビア径は0.4mm(内径)で設定しています。それだと許容電流量がおよそ400mAであり、少々心許ないです。

そこでビア径を倍の0.8mmにしておきます。電流の変動による電圧降下も防げます。

同様のことを電源配線(ADC_BATT, 3.3V, 5V)でも行います。さらに抵抗を低くするために、複数のビアを打ち込みます。糸を縫っていく感じに近いです。

元々置いていたビアの前後にビアを1個ずつ配置し、表と裏の配線をそれぞれ伸ばします。

ビアについては、以下の記事が参考になると思いますので併せて読んでみてください。

ビア、ブラインドビア、埋め込みビアとは何か – PCBGOGO

【基板設計】パターン幅とビア径の決め方 – アナデジ太郎の回路設計

アンテナの除去

少しですが、配線禁止区域を設定してみました。以下はその一例です。

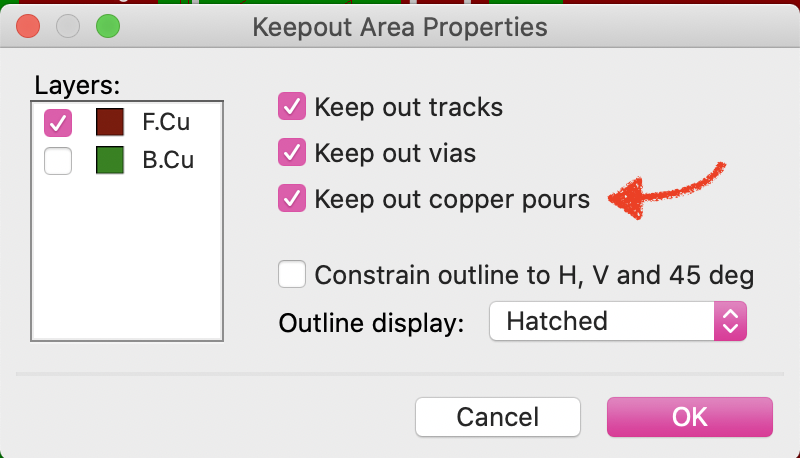

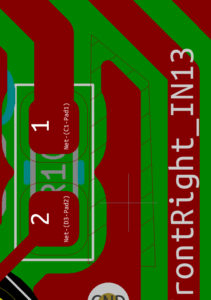

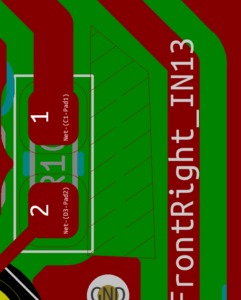

ベタGNDを設定する際、配線の隙間にもGNDを塗ってくれるので、以下の画像のように突き出してしまう場合があります。

これは、アンテナとも呼ばれていてノイズの原因となってしまいます。これを解消する方法として、ビアを配置して表裏を接続する方法と、そもそも除去してしまう方法があります。今回はビアを配置するのには少々狭いので、除去する方向で行きます。

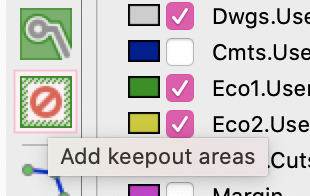

右のツール一覧からベタGNDを設定した時のアイコンのすぐ下にある配線禁止領域のアイコンをクリックしましょう。

基板上をクリックすると、以下のような確認の画面が出ます。3つ目のKeep out copper poursが選択されていることを確認しましょう。場所によっては配線やビアは許可してベタ塗りだけ禁止するように設定すれば、まとめてアンテナの除去もできそうです。

領域の設定をして…

塗り直しをすれば完了です!

まとめ

以上で回路図と基板の修正はひと段落しました。

まだ修正が必要なところもありますが、現段階で発注作業に進みたいと思います。

また、今後余裕があった時にやりたいこととして、以下の事項をあげておきます。

- SPI通信を用いてジャイロセンサを取り付ける

- バッテリー電圧の監視用LEDを設置する

次回は基板発注についてお話しして行きます。