こんにちは!はしもとです。

前回は、モータ周りとIMUの回路設計を行いました。

今回は、電源周りの回路設計に進んでいきます。

1. 電源回路

今回はバッテリ 公称7.2V(max8.4V)を使用する予定ですが、エンコーダや7セグLED用に5V電源、STM32やESP32、フォトトランジスタ用に3.3V電源が必要です。したがって、8V→5Vに降圧する回路と3.3Vに降圧する回路の2つが必要です。今回はのりさんのブログを参考に、ノイズが発生しないように5.0V→3.3Vを作るのではなく、8.0V→3.3Vを作るようにしました。

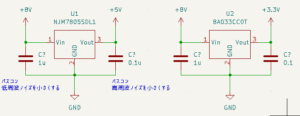

8.0V→5.0V

上図の左側の回路です。

DCDCコンバータでも降圧することができますが、今回はレギュレータを使って降圧しました。

DCDCコンバータとレギュレータの違いは、DCDCコンバータはノイズが多い一方で変換効率は良いです。レギュレータはノイズが小さいですが、変換効率は悪く、(Vin-Vout)*I = 熱Wを発熱してしまいます(参考)。自分は、?ノイズが小さいためにノイズ対策を頑張らなくても済む、?レギュレータを使ったことがない、?接地面積を節約できる、の3つの理由からレギュレータを採用しました。

具体的にどのレギュレータにするかは、どれだけ電流を流したいかで選定しました。

自分の場合、5V電源を使用するICは「エンコーダ」「7セグLED」「赤外線LED(壁センサ)」の3つです。それぞれの消費電流はエンコーダは微々たる電流しか必要としませんが、7セグLEDは合計で70mA程消費します。赤外線LEDは1つのLEDで最大100mAほど電流が流れます。今回は4つ使用するので合計で最大400mAほど電流が流れます。

したがって、レギュレータから合計で500mAほど電流を出力できる必要があります。

なので、入力電圧が8V、出力電圧が5V、そして500mAの電流を流すことができるレギュレータを選定します。

上記の条件のなかで選んだのがNJM7805SDL1です。

NJM7805SDL1は、入力電圧:~35V、出力電圧:5V、最大出力電流:1.5Aであり、条件を満たせています。

レギュレータの回路ですが、上図のとおり至ってシンプルです。レギュレータの入力電圧に8V、出力電圧が5V、ノイズ対策のためにコンデンサを付けています。

これらのコンデンサは、両方ともパスコンと呼ばれるコンデンサです。パスコンについては前回のブログで紹介しました。

今回はもう少し具体的に書こうかと思います。

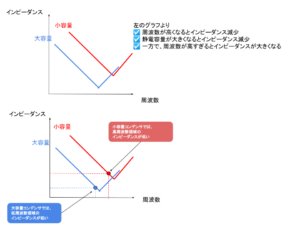

まず、なぜ”1μF”のコンデンサを置いているかについてです。理解するためには、パスコンの周波数特性を知る必要があります。下記のグラフは、容量の異なるパスコンの周波数特性を簡易化したグラフです。

上図のグラフからわかるように、1μFのような大きな静電容量のパスコンでは、低い周波数領域のインピーダンスZ[Ω]を下げる特性があります。インピーダンスとは、交流における電流の流れにくさです。詳細はこちらの動画が非常にわかりやすかったです。

インピーダンスが低くなると電気抵抗が低下し、パスコンに電流が流れやすくなります。したがって、低周波数のノイズがGND側に流れやすくなります。なので、上記の回路図に書かれた1μFのコンデンサは、低周波ノイズを除去することができます。

次に0.1μFのような小さな静電容量のコンデンサでは、上図のグラフから、高い周波数領域のインピーダンスを下げる特性があります。先程同様、インピーダンスが低くなると電気抵抗が低下し、コンデンサに電流が流れやすくなります。したがって、高周波のノイズがGND側に流れやすくなります。なので、上記の回路図の0.1μFのような小さな静電容量のコンデンサは高周波ノイズを除去することができます。

このあたりの解説は下記のブログが分かりやすかったので、より詳細に知りたい方はご覧ください。

- パスコン(バイパスコンデンサ)の容量は、0.1uFで大丈夫?【反共振】に注意!

- 【バイパスコンデンサ(パスコン)とは?】役割、配置場所、最適容量などについて!

- コンデンサのインピーダンスの周波数特性とは何ですか?コンデンサのESR, ESLとは何ですか?

8.0V→3.3V

上図の右側の回路です。先程同様、まずどのくらいの電流をレギュレータから流したいか計算します。今回3.3Vを使用する部品は以下のとおりです。

- STM32 F405RGT6: 240mA

- Wi-Fiモジュール ESP-WROOM-32: 240mA

- shotaさんのブログを参考にしました

- フォトトランジスタ ST-1KL3A:1つにつき10mA 合計40mA

- IMU ICM-20648: 1.23mA

これらを足し合わせると、合計約500mAとなります。なので、レギュレータは最大出力電流500mA以上のものを選定する必要があります。また、入力電圧8.0V、出力電圧3.3Vを考慮した結果、BA033CC0Tを選びました。入力電圧:4.0?25V、出力電圧:3.3V、最大出力電流:1.0Aであり、条件を満たしています。

回路は先程の8.0V→5.0Vとほぼ同じなので、説明を省きます。

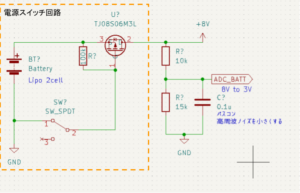

2. 電源スイッチ回路

電源スイッチは、8V電源、かつ先程計算した消費電流+モータに流す電流2.0Aで合計3Aほど流すことできるスイッチを選定する必要があります。しかしながら、これらの条件でスイッチを選定しようとすると、サイズが大きいものが多く、その他の部品を載せるスペースが少なくなっていまいます。

なので、今回はMOSFETをつかってスイッチを行います。MOSFETは発光回路設計時にも使用した部品で、ゲートに僅かな電圧をかけることで、ドレイン電流を増やすことができます。

使用したMOSFETは、TJ8S06M3Lです。選定理由は、先輩のマウスで使用されていた部品で実績があったからで、特に深い理由はないです。

TJ8S06M3LはP型MOSFETで、ソースよりゲート電圧のほうが低くなったときに電流が流れます。動作原理はこちらの記事がわかりやすかったです。したがって、上記の回路では、「SW_SPOT」と書かれたスイッチをONにした場合、ゲートにGNDがつながれて電流が流れます。一方で、スイッチをOFFにした場合は、100k[Ω]の抵抗を介してソースと同じ電圧がゲートにかかり、電流が流れないです。

スイッチは、小型スライドスイッチSSSS213202を使用する予定です。

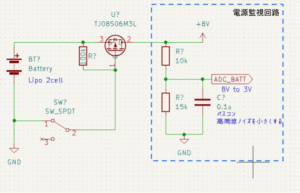

3. 電源監視回路

マウスに使用するバッテリの残量がどれくらいかを目視で簡単にわかるようにするために電源監視回路を設計します。

電源監視回路はしゅうさんのブログを参考にさせていただきました。

STMマイコンのADCピンでは許容電圧が5Vまでであるため、分圧回路を作って降圧しています。

分圧の式はこちらを参照ください。今回の回路では、8[V]*15k[Ω]/25k[Ω] = 3.2Vまで降圧しています。

まとめ

今回は、以下の内容についてまとめました。

- 電源回路

- 電源スイッチ回路

- 電源監視回路

電源回路については、パスコンについてより詳しく掘り下げて書いてみました。

自分自身最初はパスコンの容量をなんとなくで決めてしまおうかと思いましたが、どうしてもなぜ0.1uF、1uFなのかが気になってしまって調べちゃいました。色々とサイトを転々としたり、本を読んだりしていくなかでこうやってパスコンの容量を決めているのかということがわかってきてすっきりしました。

今回はここまでです。今回はかなり内容が多くなってしまったのですが、ここまで読んでくださりありがとうございました。回路設計も主要部分がようやく終わりました。おそらくもう少しで回路設計が終わると思うので、最後まで頑張りたいです〜!

それではまた!