一度整理します

みなさんこんにちはYUUKIです。

前回は、しばらく投稿さぼり続けていた間に大会出場していたという取り急ぎの報告でした。

12月から3月の間はとにかく大会に間に合わせるということで必死になっており、以前お見せしていた計画すら無視して目の前に来る課題に向き合う状態でした。

大会で迷路完走を果たしていないので研修は続きます。しかし、まだ2022年度のマイクロマウス大会の情報も出てはおりませんので、このあたりで今までやってきたことを整理して、少し落ち着いて内容をしっかり噛みしめながら機体煮詰めていこうと思います。

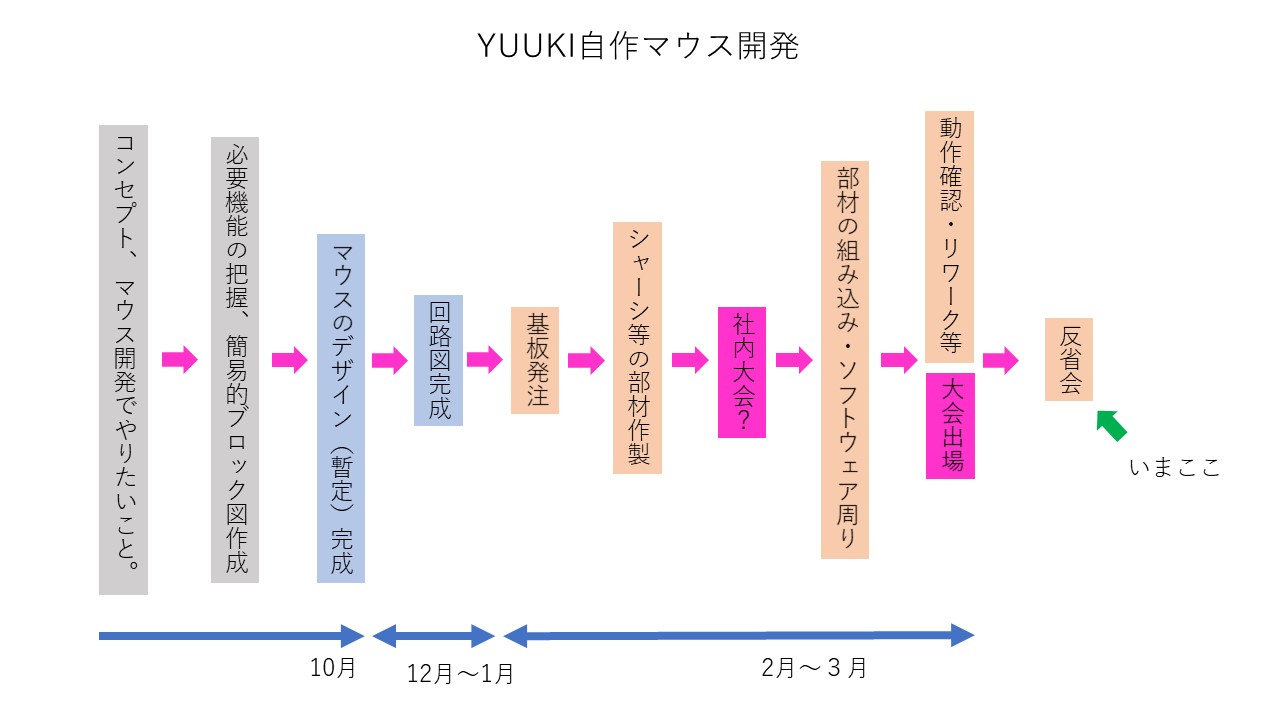

こちらが前々回のブログでお見せしていた開発計画(改定版)です。

11月の時点で年末には基板を発注し、年明け以降シャシー等のアルミ切削、部材の組み込み等をして修正する時間等もあり試走させる時間も設けていました。

がしかし…

実際には以下のような日程で動いておりました。

年末に基板発注するはずが、2月の中旬(春節が終わってすぐ)に発注し、その後すぐ3Dモデルをアルミ切削用に修正し、CNCで切削し何とか形になったタイミングで社内大会がやってきて(ここでもリタイア)その後一週間近くでとりあえず走りだせるようにした感じでした。

基板が届いたのが2月末、3月14日までの大会までにタスクがパンパンでした。

なんとかマウスが形になり、ボタンを押すと走り出すまで持って行きました。

初心者がこの短期間でここまで到達できたことを褒めてほしいな…なんて(笑)

かなり突貫工事だったので、多くのトラブルが見つかり、修正も多発しました。

しっかり確認したつもりでもこうなるんですよね(汗)

この修正内容は今後の記事でその都度紹介していきます。

整理というよりは忘れないように殴り書いたメモをまとめた感じですね。

こうでもしないと忘れちゃうのです…

基板作成?まずは回路作成?

それでは本線に戻ります。

自作マウス「YMmouse」はボディー空力がやりたいと言っていたくらいなので中身にあまりこだわりがありませんでした。・・・こだわれるほど知識がなかった。が正しいですね。

ということでマウスに必要な最低限の機能を弊社製品であるPi:Coをもとに製作していきます。

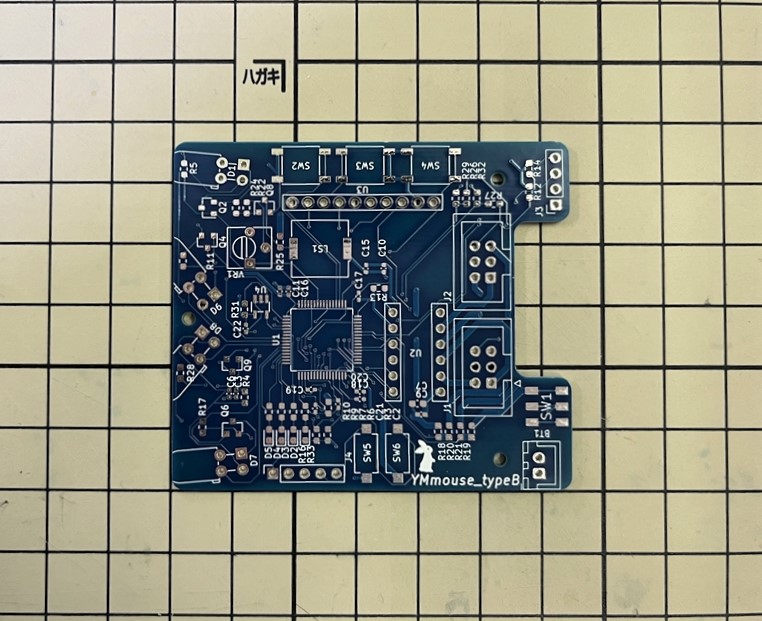

ただPi:CoはDIP部品を手はんだで組み立てられる製品ですが、前回お見せした写真でのとおり、「YMmouse」のほとんどはSMD部品です。基板の大きさが約5?×5?なのでさすがにDIP部品のみで構成することはできませんでした。

一部、部材の入手性等を考慮してDIP部品やモジュールにしていきます。そしてSMD部品を使うことにも様々な理由があり、リフローの経験がない人は自分で表面実装をやるという研修課題もありました。DIP部品の手実装や車に取り付ける追加メーター基板のチップLEDの打ち換え等はやったことあるのですが、半田ペーストを塗り、リフロー機で加熱して一気に実装するのはやったことなかったので、そこもチャレンジしていきます。

使う機能と使用部材

マウスに必要な基礎機能についてはコチラの記事を見ていただくとして、それに対して採用した部材は以下になります。

マイコン:STM32F446RE

モーター:FAULHABER 1717T003SR-6V

モタドラ:DRV8835モータードライバーモジュール

ジャイロ:MPU-9250 9軸モジュール

センサー:赤外LED(SFH4550)、フォトトランジスタ(ST-1KL3A)

ブザー :表面実装圧電サウンダ(PKMCS0909E4000-R1)

書き込み:ST-LINK、UART

スイッチ:RS282G05A3SMRT、TS-06104、SSSS213202

あとは電源(8V、5V、3.3V)と目視確認用のチップLEDや必要に応じて抵抗とコンデンサーが入った感じでしょうか。

本来ならあまりモジュールに頼らず作りたかったのですが、小さい基板に詰め込む都合上モジュールの下に抵抗を詰め込んだりしないと収めきれない状態であったのでやむを得ない判断です。(何回やっても収まりきらず少し基板拡張もすることになります。)

ひとまずエレクロウに発注して完成した基板がこちらになります。

何も問題なさそうに見えますが、(各ルールチェックは問題なし)いくつかエラーが発覚しました。とりあえずこの基板を作ったストーリーをしばし記事にしていこうと思います。なので次回記事から出てくる回路図にチラホラミスが存在しますが、あえてスルーします。

初めての火入れあたりの記事で私自身たくさんのミスが発覚したのでそこで書いていこうと思います。

それまでの間、ん?と思うところを見つけてみてください(笑)

それではっ

YUUKI