こんにちは、しゅうです。

今回はプログラムから離れて、今回は自作するマウスの大まかな大きさを決めていきます。

とりあえず初めてなので、ざっくりでいきます。

おさらい

そういえばレギュレーション的にはどうだったっけ?と思ったので改めて競技規定をみてみましょう。以下、規定から抜粋しました。

1-5 マイクロマウスの大きさは、その床面への投影が1辺25cmの正方形に収まらなければならない。走行中に形状が変化する場合も、常にこの制限を満たしていなければならない。ただし、高さの制限はない。

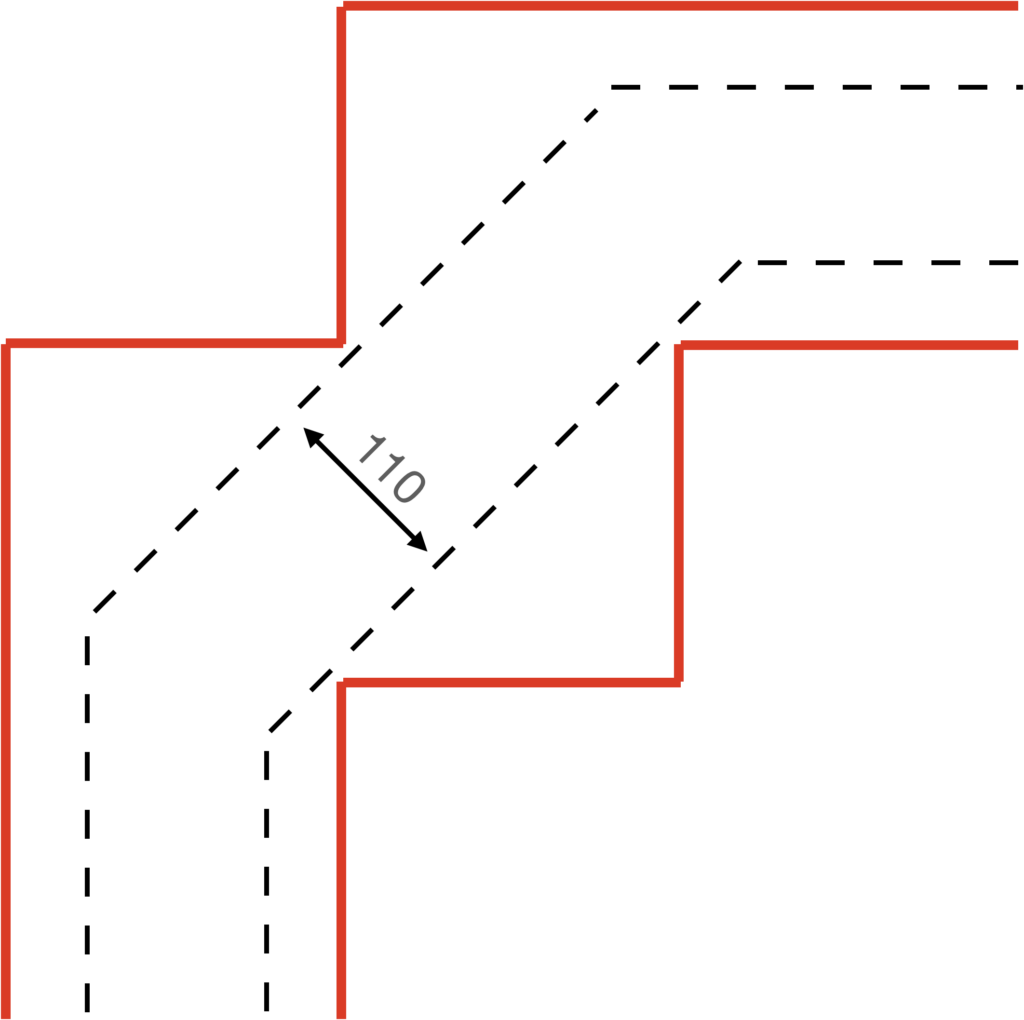

ただ25cmというと、クラシックサイズ迷路の1区画の大きさが18cmx18cmとなっているのでそもそもその大きさにならないですね。ターンや走行中のズレを考慮すると、大きくても15cmx15cmになるようにすると良さそうです。

マウスの大きさ

それではもう少し掘り下げて考えてみましょう。Pi:Coを使っていた時のようにスラロームだけで行うなら、大体同じような大きさにするのも良さそうです。ですが、今回は折角なので斜め走行というものに挑戦できるようにしておきたいです。

そこで、斜め走行を行う時に、角などにぶつからずに走行するためには、下図のように幅が110mmとなります。

そして、こちらの大会出場者情報の上位陣を見てみると、幅がおよそ50から90まであります。100を超えている人はいなさそうです。

なので、今回は幅を80mmにして長さは100mmにしようかなと思います。

パーツ配置

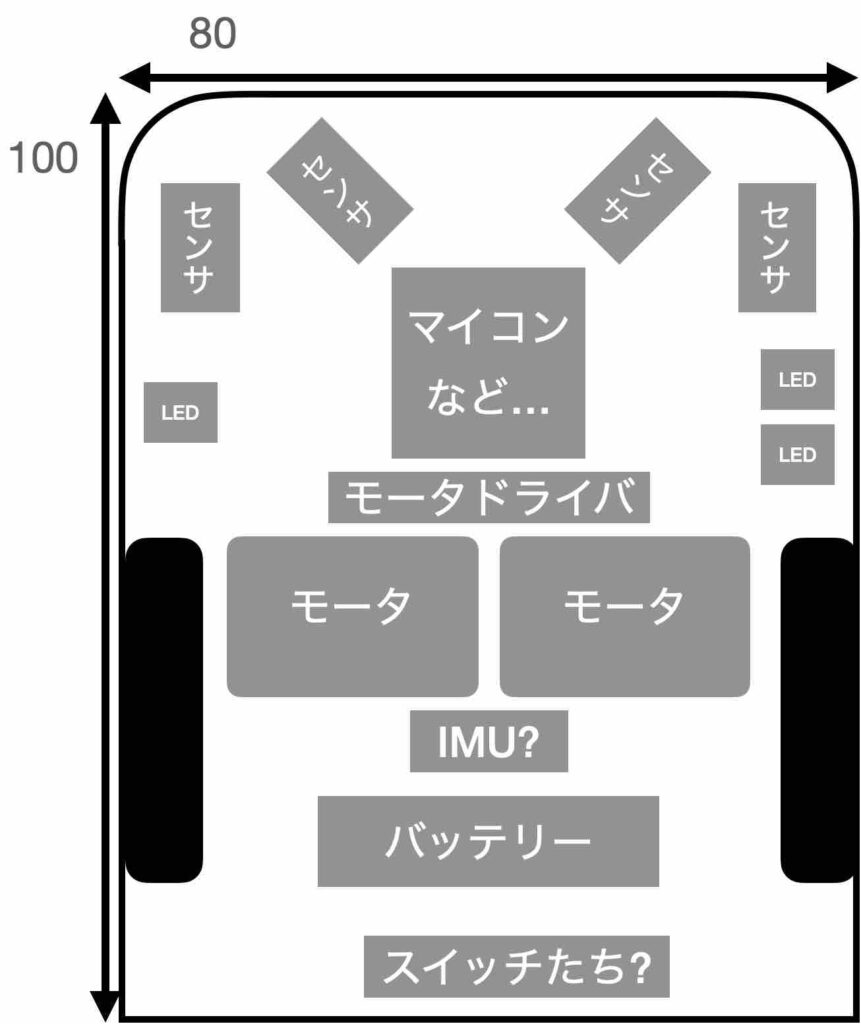

外枠が定まってきたので、パーツの配置をしていきます。が、とりあえずざっくりやっていきます。

今回のマウスは、

- モータが2つ

- モータドライバが1つ

- 光センサ(受信と送信セット)が4つ

- マイコンが1つ

- バッテリーが1つ

- タイヤが2つ

- LEDが3-4つ

- プッシュスイッチが2-3つ

- IMU(予定…!)

あたりのパーツが鍵となっていますね。下図が、ざっくり配置した結果です。なるべく回転中心にIMUを置けるようにしたり、重心もそのいちに合わせられるようにすると良さそうなのでしょうか?引き続き調査が必要ですね。

まとめ

今回はこちらの記事を参考にしました。

タイヤの大きさやモータ周りのギア比などの決め方も勉強しないとですね…!

それでは、来週は祝日が多めなのでブログはお休みになります!良い休日を〜!