各回路設計

くちなしの花が香る季節…あっという間に6月に入りました。外もだんだん暑くなってきましたね(汗)

みなさんこんにちはYUUKIです。

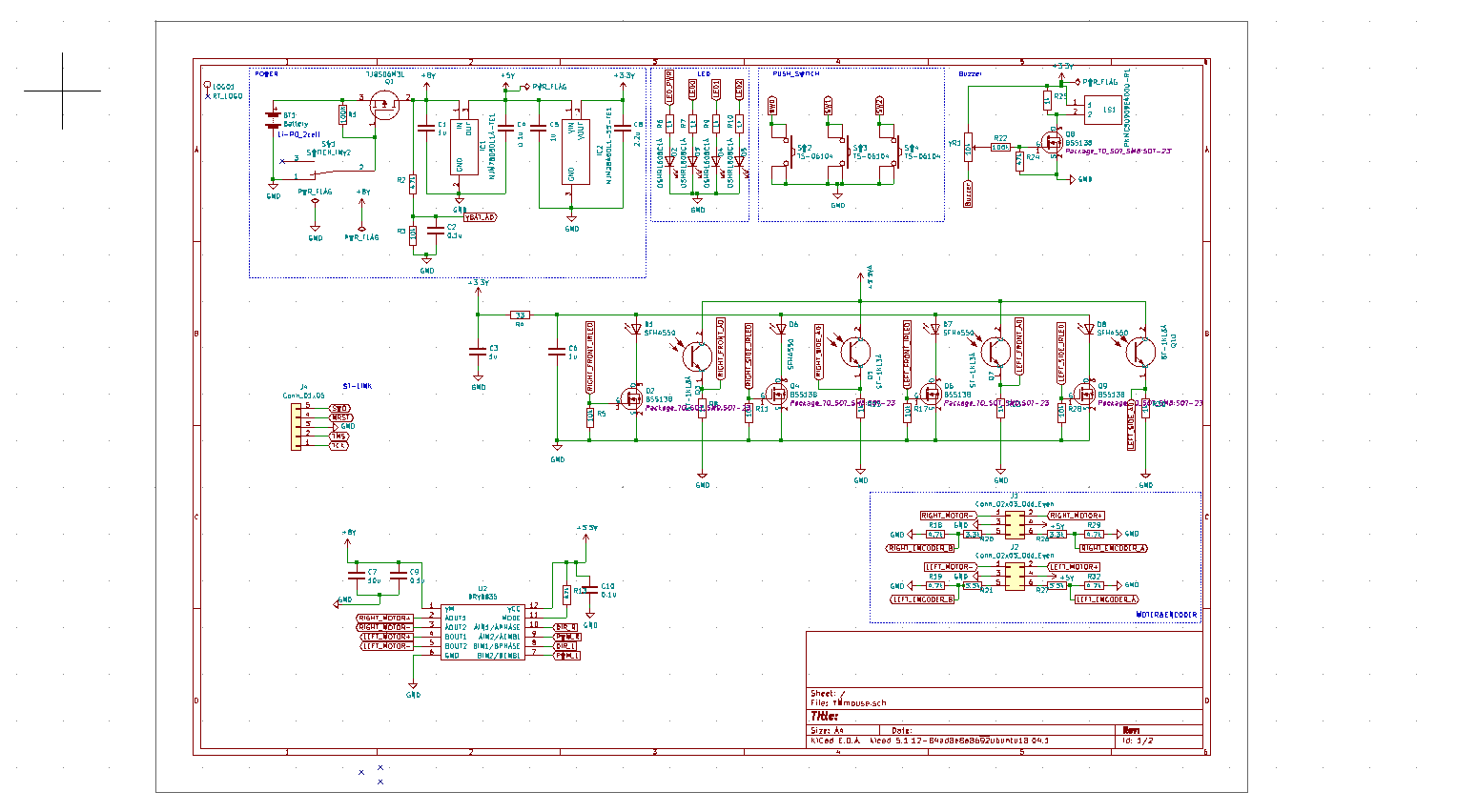

さて前回の記事にて、Kicadの回路図エディタによる回路設計の流れをご紹介しました。

今回から数回に分けて設計した各回路を以下に分けて紹介していきます。

・電源回路

・ユーザーインターフェース

・センサ

・モータードライバ

・通信系

・マイコン

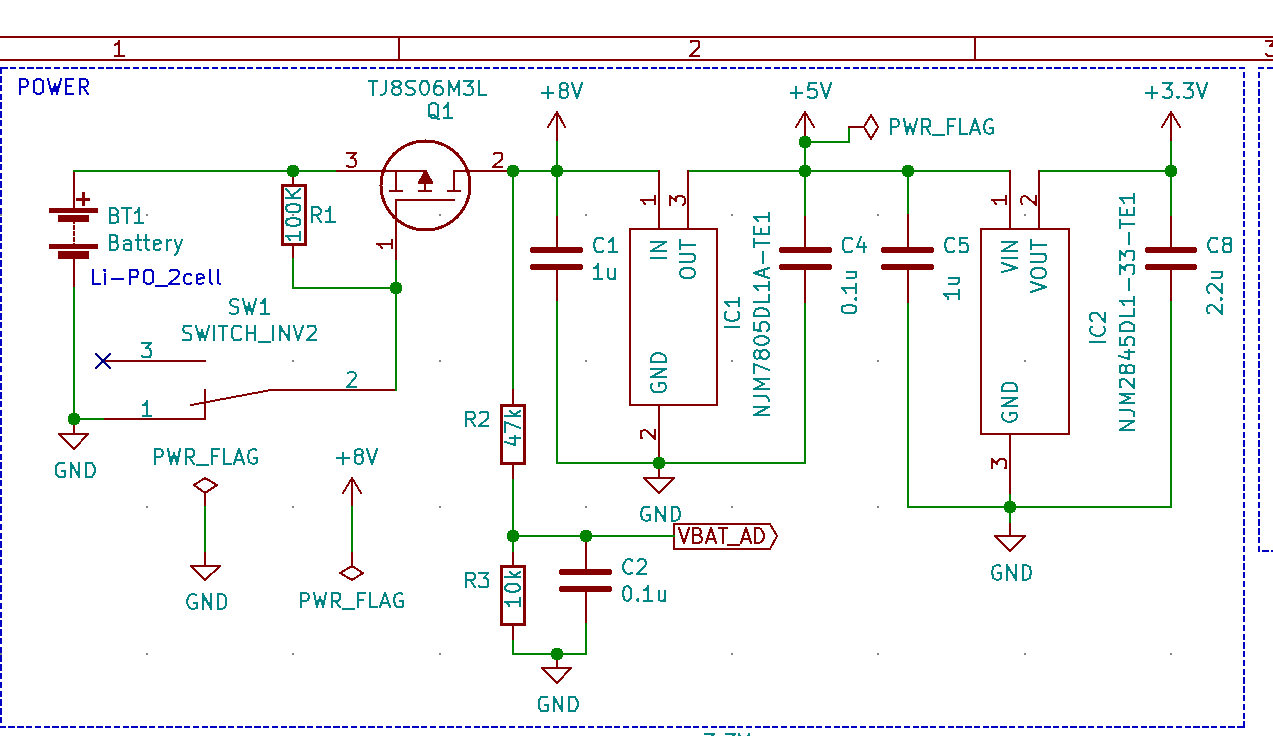

電源回路

こちらの記事にて、使用した各部材を紹介していますが、それらを動かすために必要な電源を用意する必要があります。マイコン、モータードライバ、センサーと各々かかる電圧は違います。

YMmouseに必要な電源は8V、5V、3.3Vなのでバッテリーからこの3つを引き出せるようにします。

車だと12vバッテリーから各々のデバイス内で降圧している印象が強いのですが、小さい基板に収めるのであれば、一つのセクションとして必要な電源回路を作るほうが効率はいいですね。

ということで、5V、3.3Vそれぞれ絞るレギュレーターとそれらの前にFETを繋いでいます。

Pi:Coサイズのマウスを作成するのであれば、電源スイッチも定格に収まる大きいものを採用することができますが、モーターの置き方によってはマイクロマウス規格で出場もできてしまうサイズ感で設計しているYMmouseでは物理スイッチも小さくしたいので、どうしても定格を超えてしまいます。なので、FETでスイッチするようにしています。FETであれば、小さい電流でゲートの容量をチャージ・ディスチャージできるので物理スイッチを小さくできるようです。

ただ、ソース?ドレイン間は十分な耐圧があるものの、ソースとゲート間の電位差が±10Vのものが多いみたいで、2セルのリポバッテリーを使う分には大方問題はないですが、3セル以上になると電位差対策が必要になるみたいです。 このあたりはデータシートをしっかり確認ですね。

5V、3.3Vレギュレーターについてはそれぞれ安定して電圧が欲しいとなるとドロップアウトの小さいものを選ぶといいみたいです。このあたりは、最近ブログでちょこちょこ上がり始めた板Pi:Co研修で提供されているものと同じものを採用しています。

※3.3Vレギュレーターはアナログ回路のセンサーに3.3Vを引っ張るため安定した電圧が5V以上に欲しくなり重要な部分です。だがしかし…私は基板火入れの際に何個もダメにしてしまいます。回路図見て違和感をすでに感じている方いらっしゃると思いますが、ここではあえて説明は省略します。(後々しっかり記載します。)なので写真は、リワーク必須回路となっております。ご注意ください。

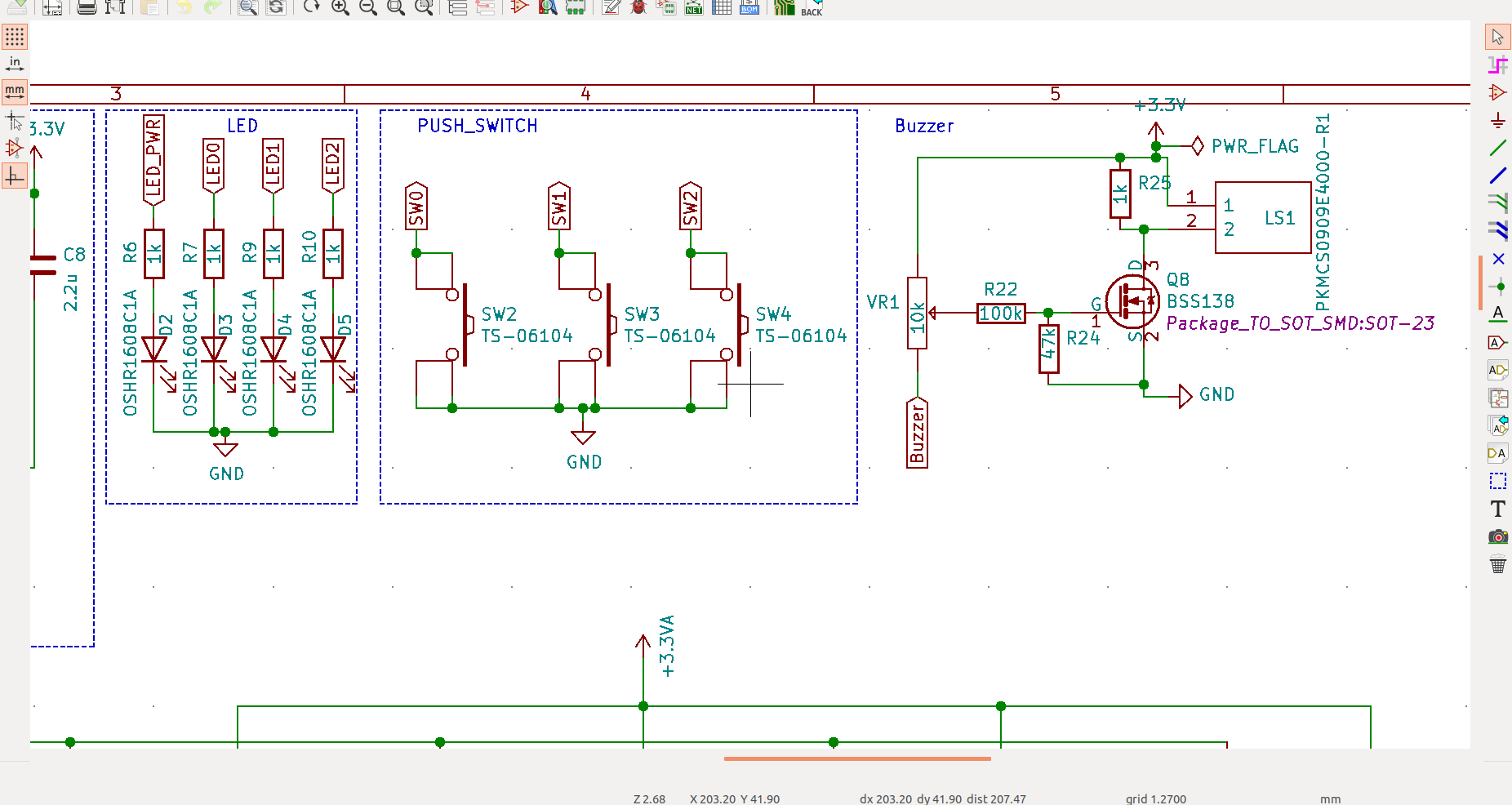

ユーザーインターフェース

YMmouseのユーザーインターフェースはLED、ブザー、タクトスイッチ2種になります。

Pi:Coは電源やスイッチ併せて6個のLEDが使われていますが、YMmouseでは1つを常時点灯(電源表示)、3つを機能表示に割り振りました。

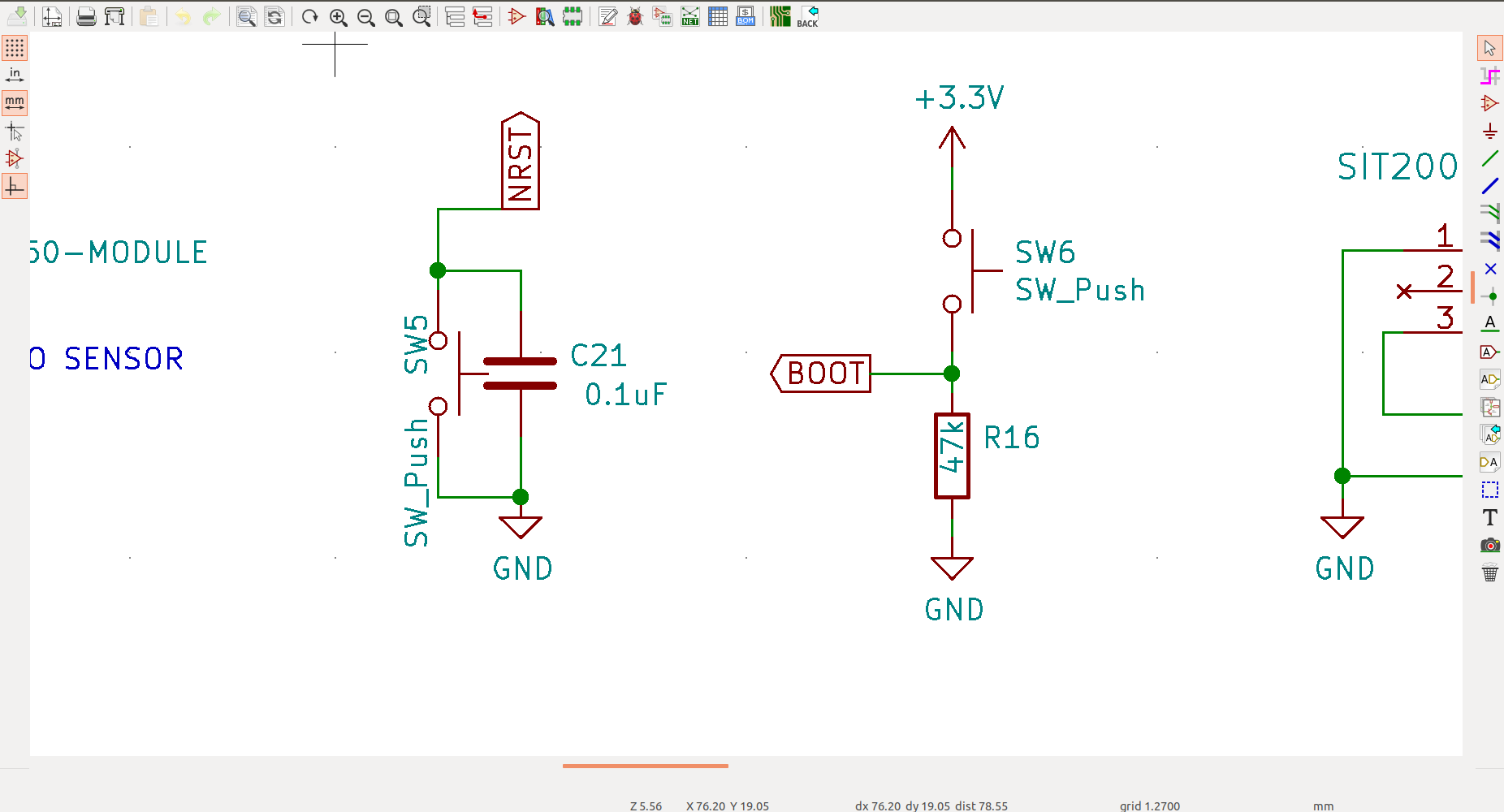

タクトスイッチは形状の違う2種類を用意してます。BOOT、RESETは「RS282G05A3SMRT」を、

残りを「TS-06104」を使用しています。(大急ぎでデータシート見もせずに部材を選んでいるのでこのスイッチを購入した暁にはリワークが待っています。)

ちなみに、スイッチを2種類採用したのは、TS-06104みたいに大きなスイッチを5個も使っていたらスペースがなくなるからです。見分けもついてよかったのではと思っています。

(こちらのスイッチの回路はSTM32のプルアップ機能を使う前提の回路です。)

ブザーは、Pi:Coとほとんど同じですが、DIP部品からSMDに変更するにあたり、バイポーラトランジスタからFETに変更されています。これは、センサーでも使用しているFETと共通化することで、実装や購入時のミスを減らせるメリットがあります。

FET、バイポーラトランジスタの説明はちょっと初心者の自分にはハードルが高いので(ようやく理解に足が触れた状態…)なので割愛しますが、FETに変更することで、トランジスタのベースに流れる電流量で変化するブザーの音量が、ゲートにかかる電圧に応じて変わるようになります。

次回

今回は、電源周りとユーザーインターフェースの説明を行いました。

次回以降、センサー、モタドラと通信系、マイコン回りをそれぞれ2回に分けて紹介できればと思っています。(今回は結びがあっさりでした…笑)

それではっ

YUUKI