基板配線を行っていきます。

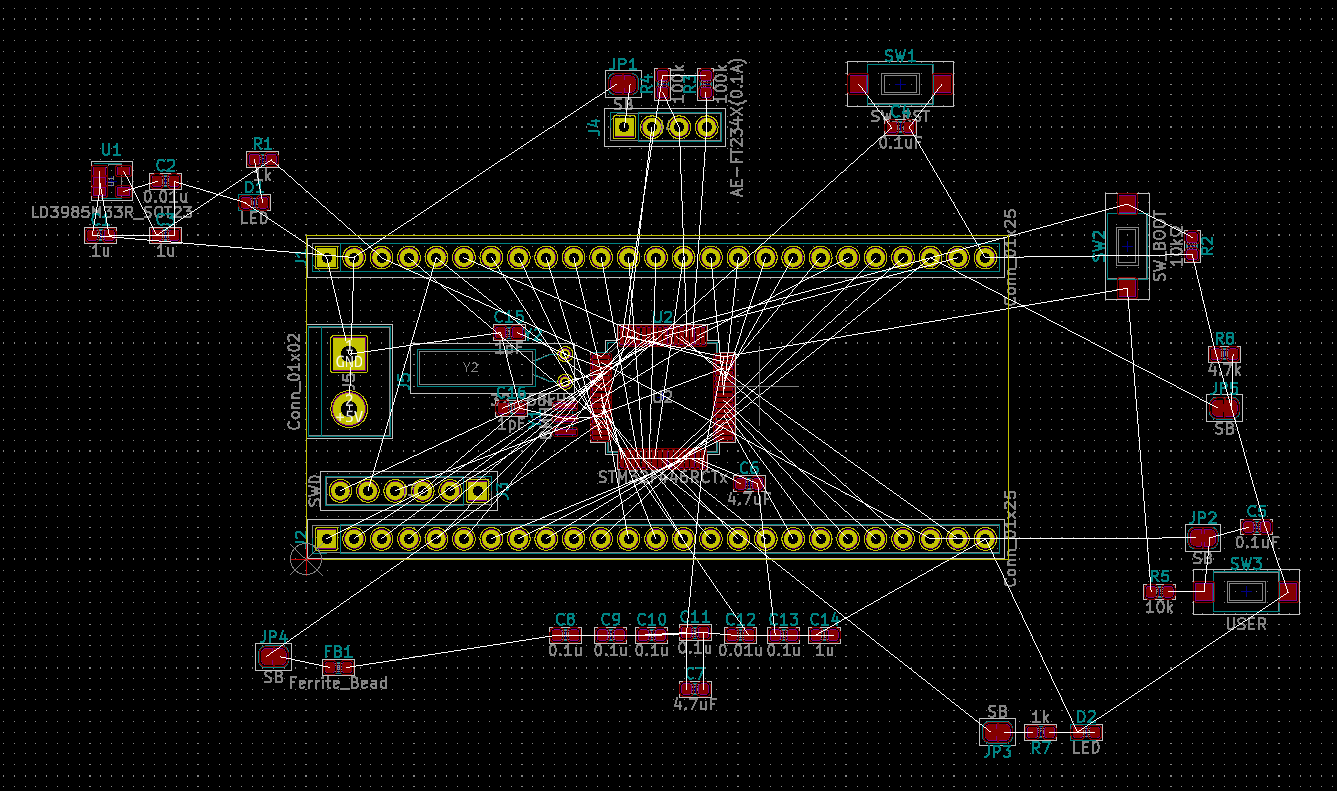

ネットリストの読み込みを行うと、フットプリントデータが画面に出力されます。

想定した大きさの基板外形を描いて、フットプリント配置していくのですが、テキトーに収まるよう配置するとノイズ等で不具合が出ます。

まずは、読み込み時バラバラだった部品を回路図を見ながら、機能ごとにまとめてみます。

今回の場合は汎用基板なので、配置する順番としては、以下のようにしてみました。

?基板の最大サイズを決定づけるピンヘッダ

?基板の真ん中にマイコン

?マイコン用発振回路

?マイコン電源安定化用コンデンサ

?マイコンアナログリファレンス電源安定化用周辺回路

?USB等高速通信配線

?他周辺回路部品

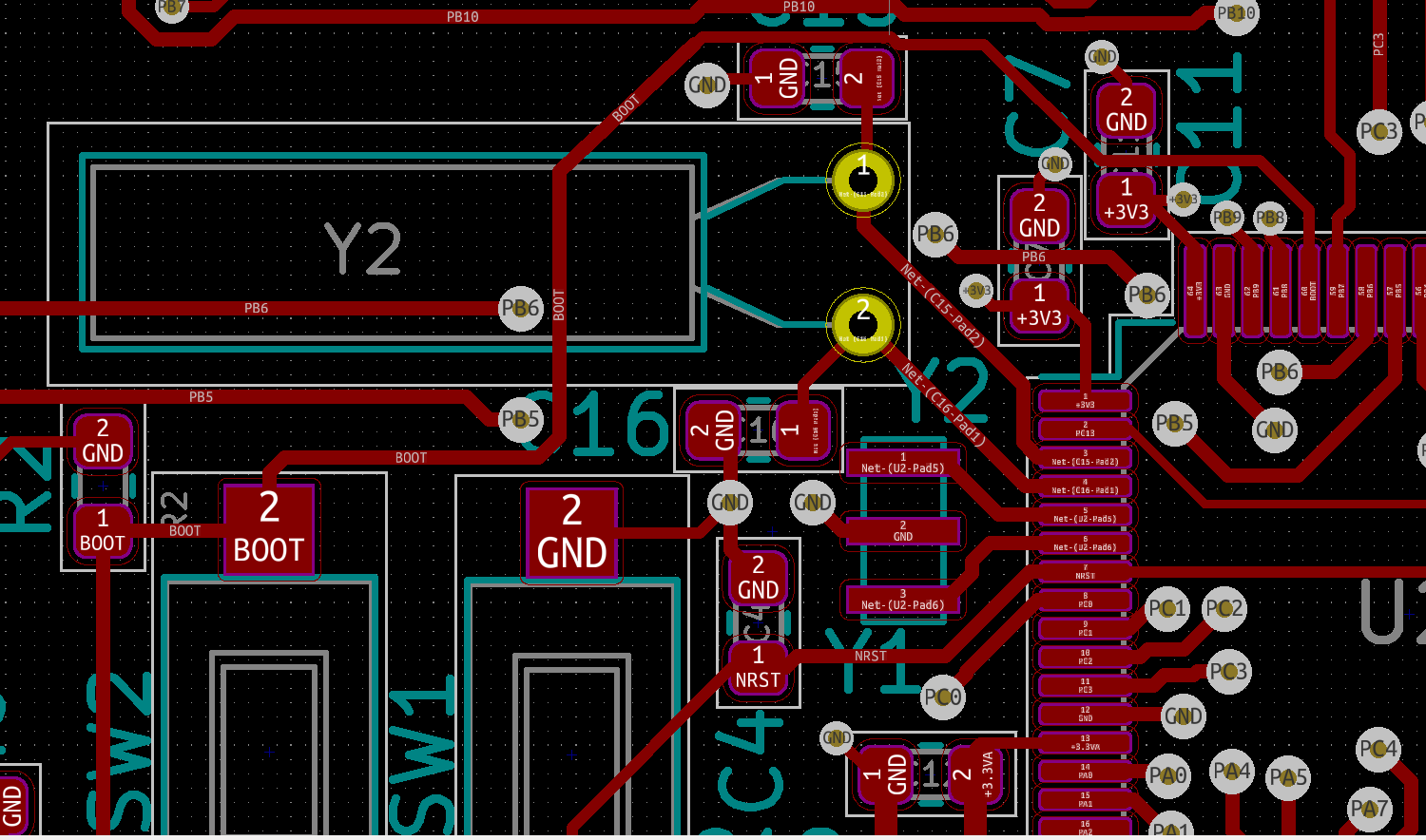

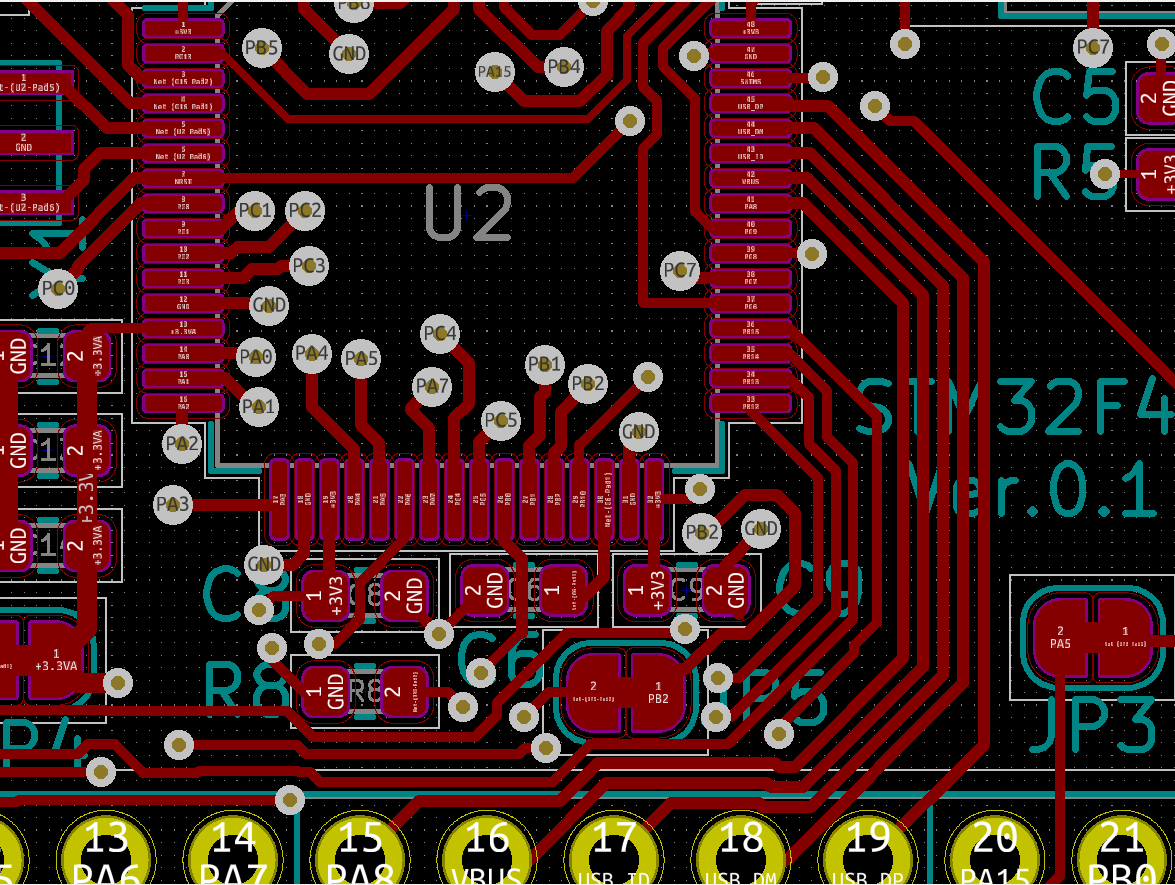

まずは、ノイズで不具合が出ると最も困るので、マイコンのすぐ近くに発振回路Y1とY2、コンデンサC15とC16を配置して、配線していきます。

(以下の写真は途中の画像を保存し忘れていたので、すでに配線済みの写真を拡大してます)

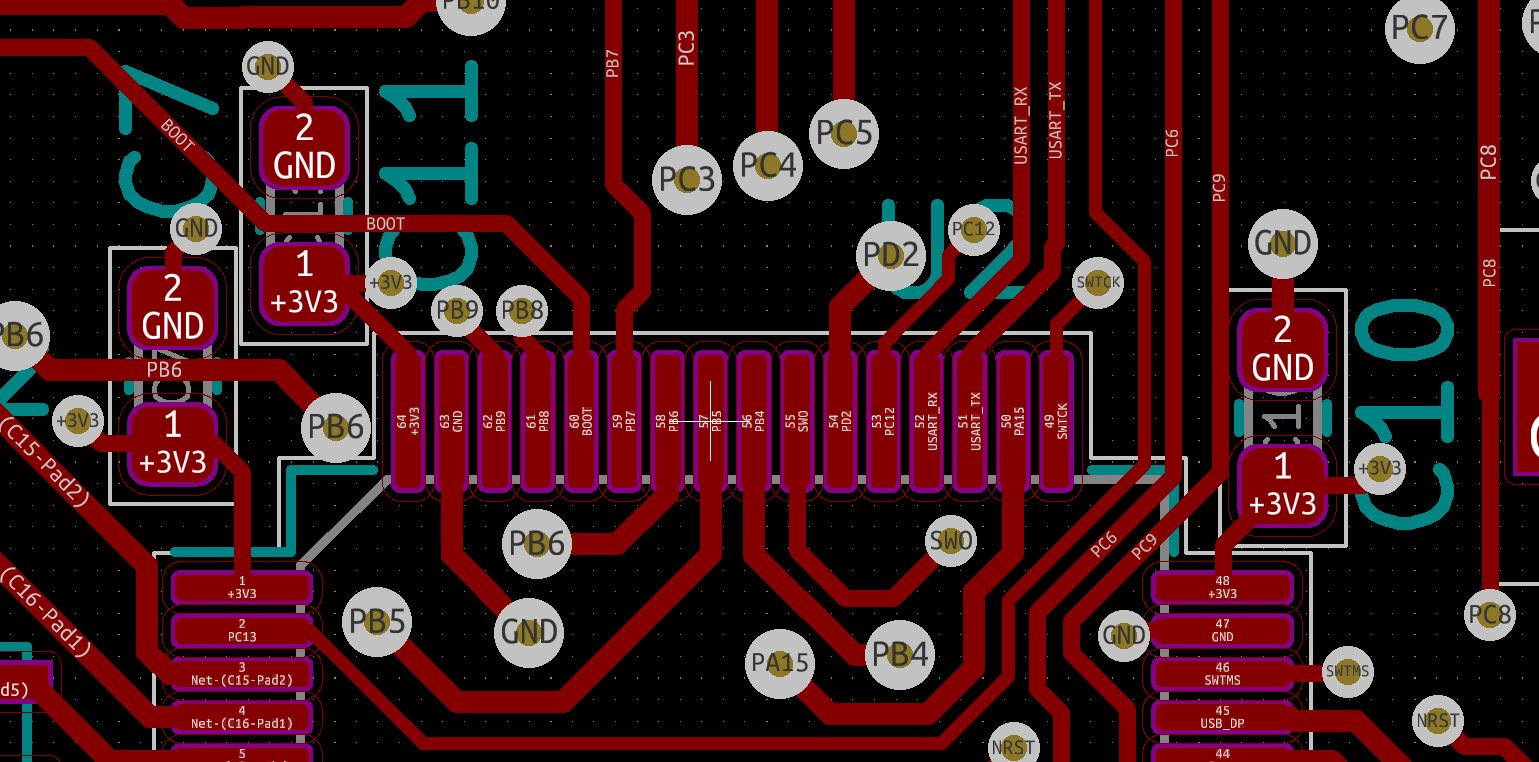

次にマイコン周辺に、マイコン電源安定化用のコンデンサC8〜11とVCAP用のコンデンサC6を、マイコン電源ピン3.3Vのすぐ横に配置して配線。

また、必ずコンデンサのフットプリントを通ってから、マイコン電源ピンに配線を行います。ちょっとしたことですが、配線経路を工夫することでノイズを減らす効果があります。

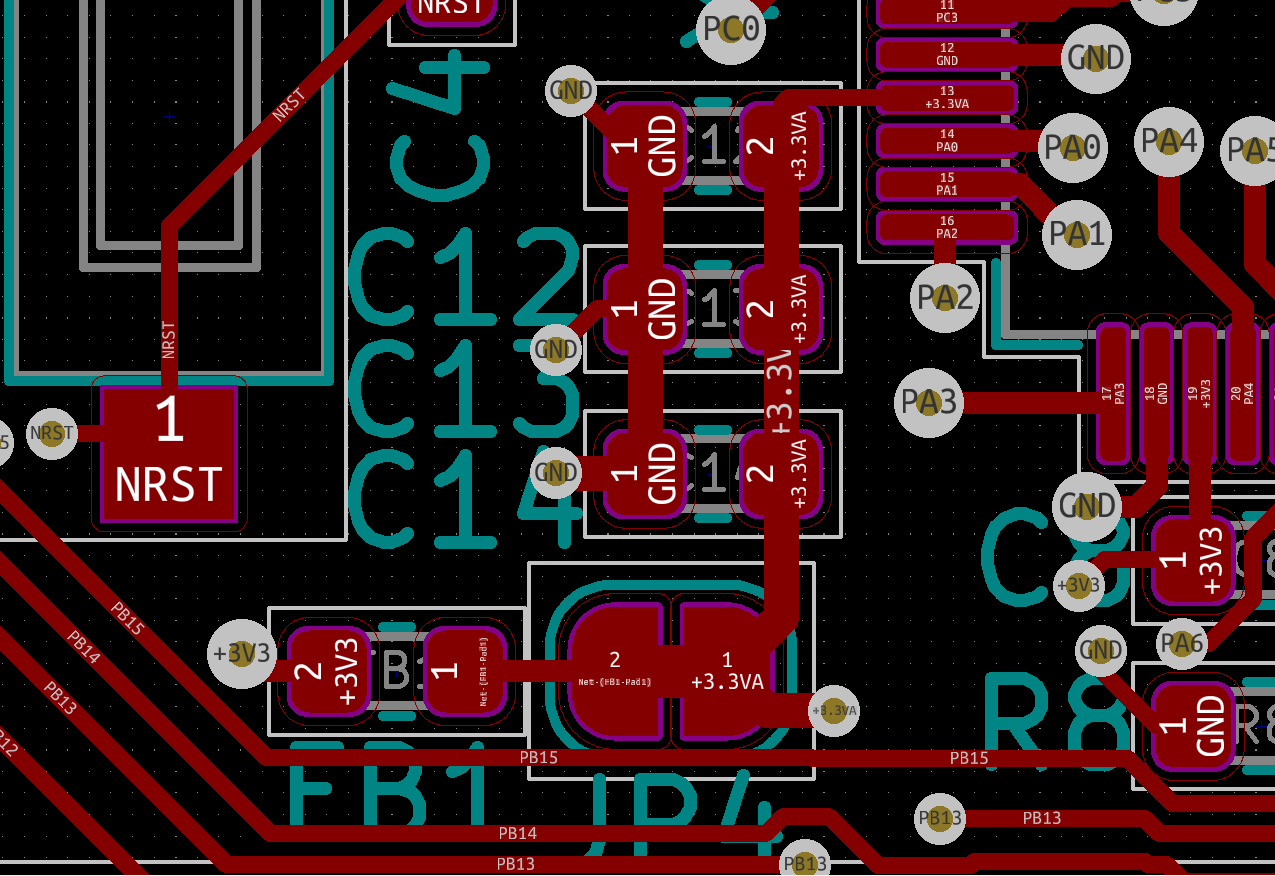

マイコン内部のADコンバート用リファレンス電源ピンに安定化回路C12〜C14、FB1、JP4を配置します。

JP4はジャンパです。3.3Vをリファレンス電源に流用しないときに、カットして別ピンから入力できるようにしてあります。

あと、コンデンサを配置する順番もノイズを減らす工夫があります。マイコン電源ピンに近い順に、0.01uF、0.1uF、1uFとインピーダンスが小さいものから順に配置していきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

マイコンに必要なフットプリント配置が終わったら、次は高速通信の配線です。

PA8、VBUS、USB_ID、USB_DM、USB_DPにつながる配線を、できるだけ等長で他配線が平行にならないよう引き回します。

KICADにも等長配線機能はあるので、厳密にやりたい場合はその機能を使うと良いと思います。

あとは、残りの周辺部品を配置&配線して、表に3.3Vベタ領域、裏にベタグラウンド領域を設定して終わりかと思ったのですが、困ったことが…

次回に回します。