始まりました。自作マウス研修!

みなさん、こんにちはYUUKIです。

前回、Pi:Coの研修記事のまとめで予告した通り、本記事よりオリジナルマウス作製記に切り替わります!

マイクロマウスという物自体に触れ始め、はや3か月目に突入しようとしていますが、本当に完成させられるのか…勿論不安です(笑)

とはいえ、研修でこのように時間をかけて思い思いの機体を作らせてもらえるというのは非常に大きなチャンスなので頑張っていきます!!

どんなもの作ろうかなぁ?

自由に作っていいと言われるとしっかり考えなければいけなのが「テーマ」です。

機体のコンセプトはもちろんのこと、この研修の一連もテーマに沿ってやらないと私の性格上迷走してしまうことは避けられません。

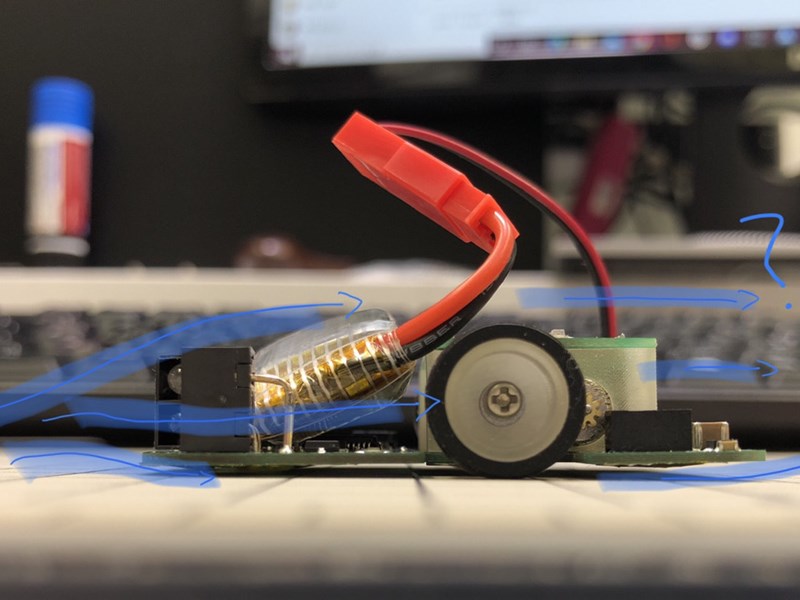

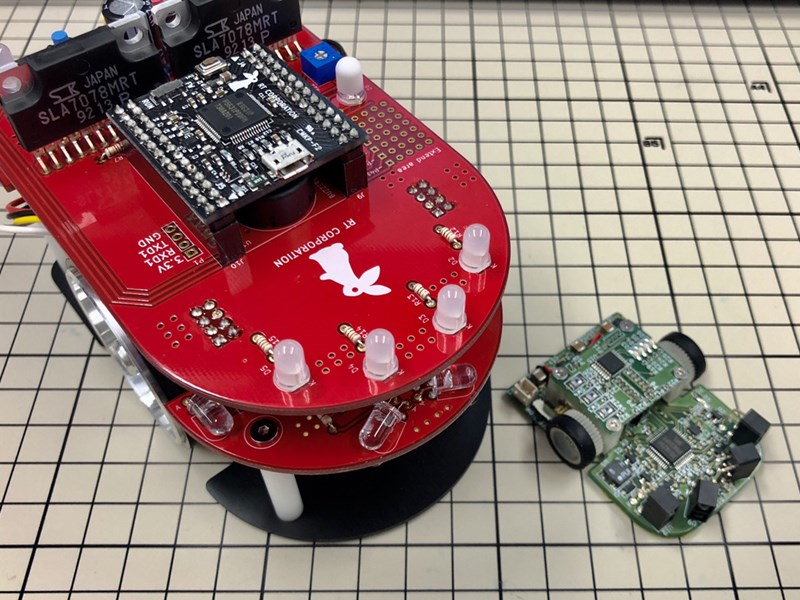

大きさもかなり違う2種類の規格の機体。 どちらで作っていきましょうか…

大きさもかなり違う2種類の規格の機体。 どちらで作っていきましょうか…

ということで、諸先輩方ブログを読み漁り、過去のマイクロマウスの大会動画も見てみました。本当に目で追いかけるのが困難なくらい速いですね!最初のスタート以外の走行は全てオートスタートやクラッシュ後、自己修正して戻ってきたり、斜め走行したりと様々でした。

ただ共通して言えるのは、みんな基板?き出しなんですよね。無論、軽量化等々を考えると当然のことなんですが、私としては何か物足りなく感じます。(ミニ四駆やっていたからでしょうか?)

何か機体を走らせるとなると見栄えのいい外装が欲しくなります。GTカーのレースでも派手なボディーは魅力の一つです。

いつぞやのマイクロマウスの大会の動画を見ていると、審査員の方から小さくて見えないと指摘され、アンテナのようにLEDを後付けし、光らせている選手もいました。やはり機能面だけでなく、見た目も重要ということみたいです。

さすがに大会に勝ちにいくスキルは今現時点で無いとなると…

「目標」

大会出場とコース完走

「目的」

職務で必要、もしくは今後何かしら役に立つであろう知識、技術の習得。

大きく分けたこの二つを達成できるように尽力しようと思います。

(なんだか最低限必要な項目だけな気もしますね…)

具体的には、Kicadやfusion360、各種IDEなどマウス作製に必要なツールを理解し使えるようにする。この中にopenCFDを使って空力というものマイクロマウスに取り入れることができるのか。これにチャレンジしてみようと思います。

Open FOAM CFDの公式サイト

Open FOAM CFDの公式サイト

最近では量産大衆車にも普段使いで感じることができる「実効空力」なんて言葉ができるくらい空力デバイスは注目されています。

マイクロマウスではマウスを地面に押さえつける(トラクションを稼ぐ?…)ために機体と地面の隙間に入る空気を吸引ファンで放出する手法を使う人もいます。

これを吸引ファンではなく、外装を取り付け、ボディ、シャシーを流れる空気をデザインしてバランスさせようと企んでいます。

車重500?程度のレーシングカーが鈴鹿サーキットの130Rをアクセル全開で走っているのは、500?の車重に加え1000?のダウンフォースが加わるから、なんていう話はちょっと車が好きな男子なら耳にしたことがあるのではないのでしょうか(笑)

マイクロマウスのサイズで直進、旋回時と安定感を得ることができ、出力アップが容易にできる…となると仮に重量増があったとして魅力になるのではと考えたりしています。

押さえつけるというよりはいかにきれいに空気を流すか考えたいですね。

…かなり脱線している気がしますが、マウスの機体自体を作ることはおそらくほとんどが諸先輩方のコピーになると思います。そこに私自身のオリジナルをどう注入するかを考えた結果が上記です。

小さい機体に対して、空力デザイン自体ができるのか、はたまた弊社で需要のある技術になるのかはいささか不明ですが、私自身の経験値UPを目指していきたいと思います。

次回は…

今回の記事は、かなり夢物語感が強いですね。ほとんど無知で飛び込むとこんなことを考え始めます。内心やる気半分、どこかで挫折するのではという不安半分です。

とにかくこの自作マウス研修を通して、開発に必要なツールや技術の習得を主軸に置き、ユーモアセンス程度の気の持ちようで、いい意味の「無駄」を注ぎ込んだマウス研修になればなと考えています。

ということで次回以降はマイクロマウスに必要とされる最低限必要な機能と構成を検討していき、息抜きの一環でで外装デザイン考えつつ、最終的にはマージできるといいなと思います。

それではっ

YUUKI