こんにちはショウです。今回も、前回に引き続き回路図を作成していきます。

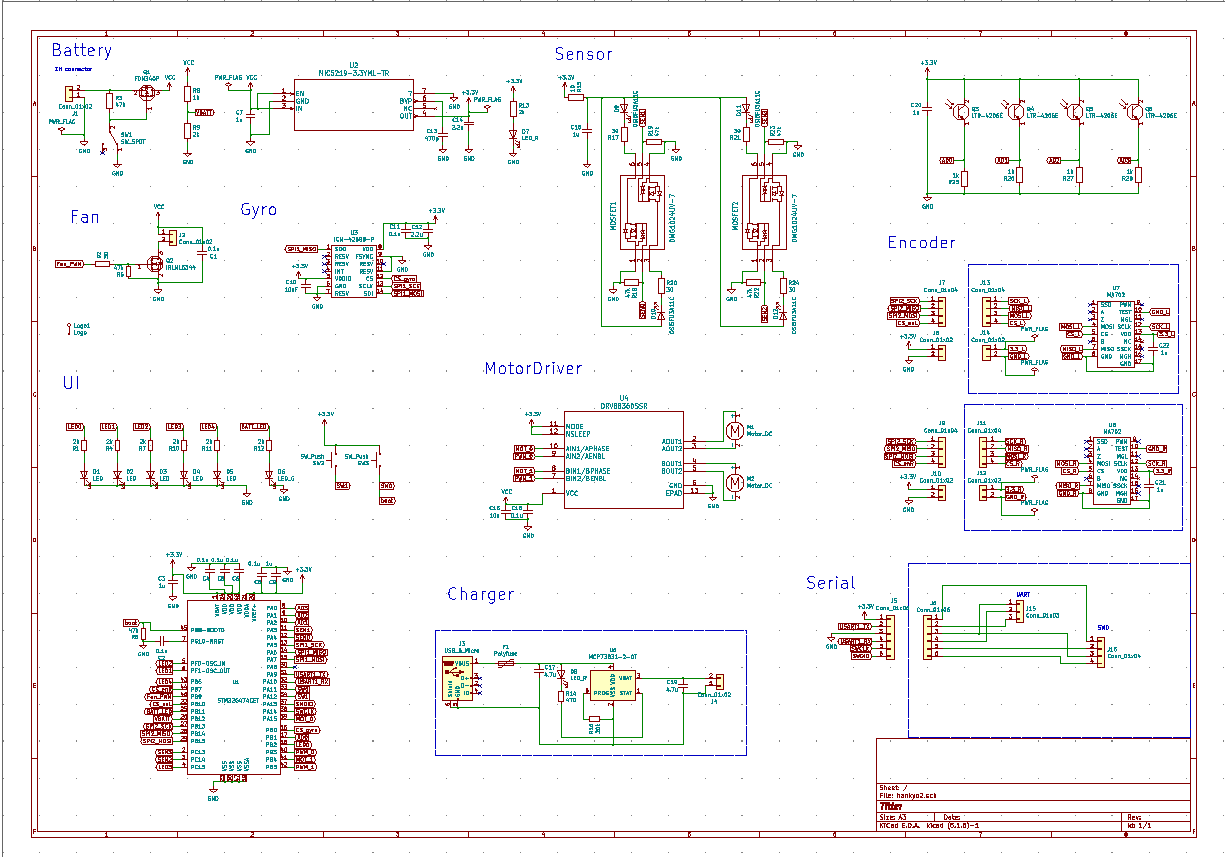

回路図

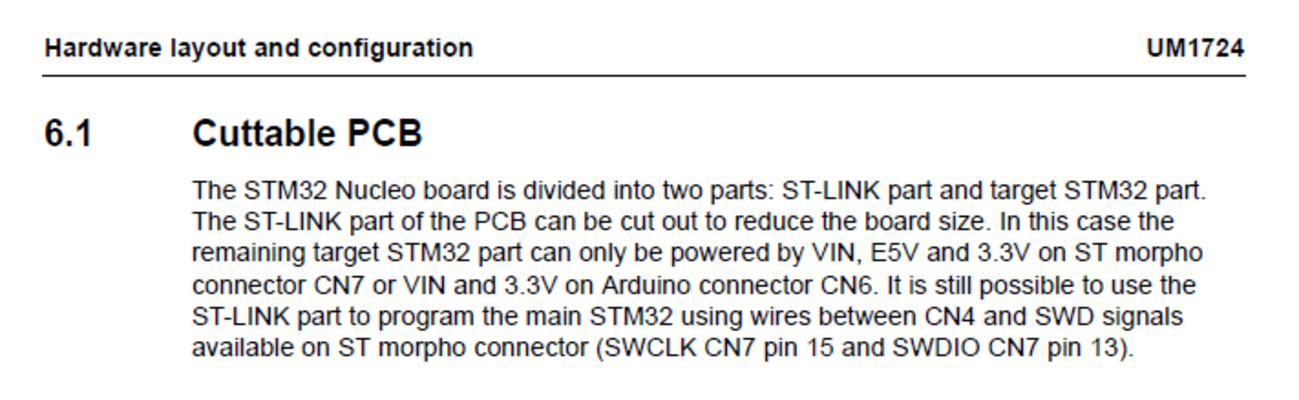

モータドライバ

モータドライバはDRV8836を使用します。DRV8836は1パッケージで2つのモータを駆動できるので実装面積を削減できます。DRV8836には2つの動作モード、IN/INモードとPhase/Enableモードがあり、マイクロマウスで使用するにあたってはどちらのモードで使用しても問題ありません。IN/INモードはPWMピンを2つで制御を行い、Phase/EnableモードはPWMピンとGPIOピン各1つで制御を行います。マウスではマイコンのピンの制約が少ないGPIOを使い、回転方向ごとにPWMの出力ピンを入れ替える必要のないPhase/Enableモードを使用することが多いです。

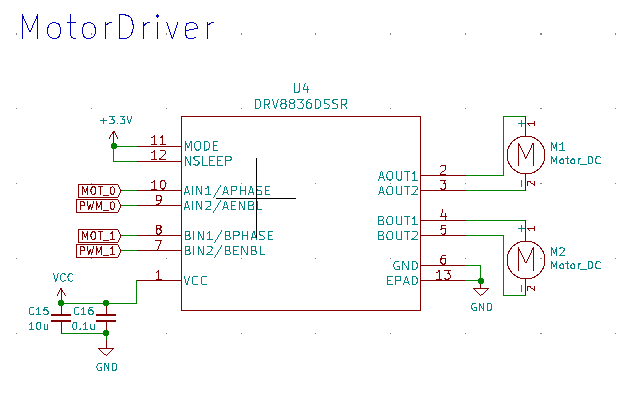

吸引ファン

吸引ファンは回転方向を変える必要がないのでFETを使って一方向に電流を流すようにしています。FETはIRLML6344を使用しています。モータを回すFETなので、電流量に余裕のあるFETを選定しました。モータ内のブラシの切り替えノイズ対策のためにコンデンサを追加しています。

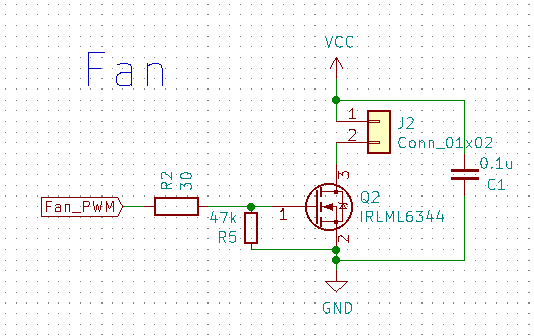

IMU

IMUはICM42688-Pを選定しています。マイコンとの通信のためにSPIを使用し、データシートにある通りに電源周りにコンデンサを接続します。今回はIMUと後ほど出てくるエンコーダのSPIを別々のSPIで通信するようにしています。同じSPIで通信させることもできますが、ピン数に余裕があり、設定を切り替える必要がないので動作確認などの時にトラブルが起きにくいと考え分離しています。また、SPIは通信プロトコルがICによって違う場合があり(CSやクロックのカウントタイミングがHIGH,LOW逆など)、その場合には分離した方が簡単です。

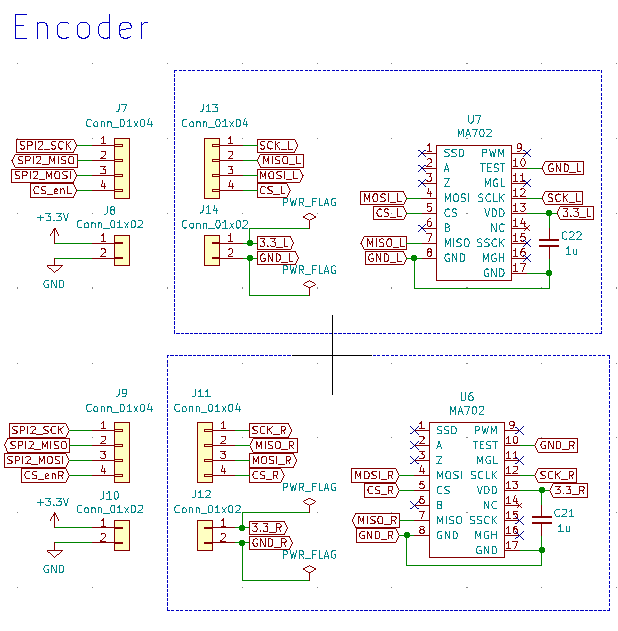

エンコーダ

エンコーダはMA702を選定しています。IMUと同じくSPIでマイコンと接続するためSPIと電源、電源にコンデンサを接続します。しかし、マイクロマウスでは磁気式エンコーダを別基板に実装してメインの基板に立てて使用するので接続部分のパットが必要になります。パットはコネクタで表しています。別基板になるのでコネクタ部分にマイコンからのラベルを接続し、対になるコネクタに新しいラベルをつけています。

これを間違えると配線ができなくなるので再度回路図の修正が必要になります。最終的な構造をイメージしてから回路図は引いた方がいいです。

別基板になる回路を同一シート上に表記する場合には図のように囲っておくと後から見直すときに勘違いしにくくなります。

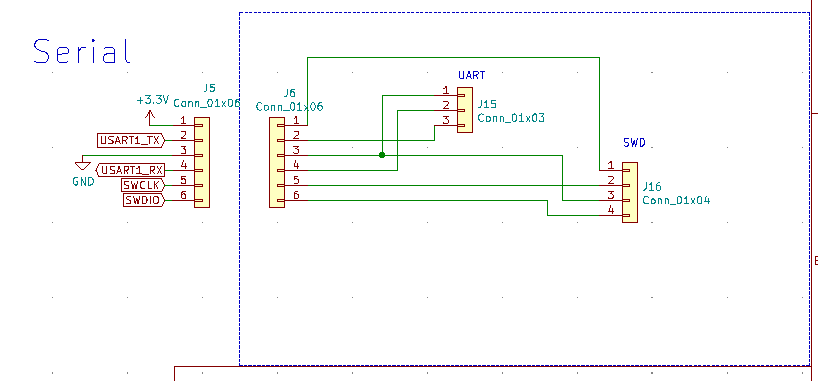

書き込み基板

書き込み用のコネクタとUART、ST-Linkの書き込み用のピンを配置した基板を作成します。STマイコンの書き込みにはST-Linkのピンのうち電源とSWCLK、SWDIOを繋げば書き込みができます。ただし、UARTをつないでおかないとTeraTerm等で中身を確認することができなくなるので、UARTを出力していくことをおすすめします。今回はNucleoボードから切断したST-Linkを使うので、下の参考URLにあるブログを参考にしました。今回はUART書き込みができるようにUART用のピンを出力できるように用意しています。

実を言うとUART書き込みのことは考えていたのですが、UARTでのPCとの接続は忘れていて、UART書き込みピンを用意しておいてよかったと後から思うことになりました。

マイコンのところにも書きましたが、UART書き込みをするためには書き込みモードでマイコンを起動する必要があり、切り替えスイッチを書き込み基板に載せることもあります。今回は使用頻度が低いのと、コネクタのピン数の問題でプッシュスイッチで対応しています。

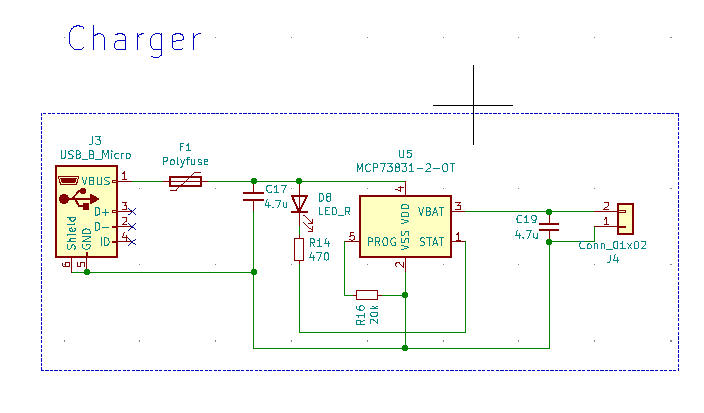

充電基板

マイクロマウスでは1セルのリポバッテリーをよく使用します。1セルリポの場合にはセル同士のバランサーがいらないので自作基板での充電が可能です。そのためサイズの大きい充電器を買わずにUSBで充電できる充電基板を自作する人が多いです。充電ICにはMCP73831というICを使っています。

このICは充電電流を抵抗で調整できるので、使用しているリポに合わせて充電電流を調整して使用します。よく言われる充電電流としては1C充電というものがあり、これはリポに設定されている容量のmAhと同じ電流で充電する方法です。1C充電は充電時間はかかりますが、比較的安全に充電できると言われています。なので、今回も1C程度になるように抵抗値を選んでいます。

全部まとめると下のような回路図になりました。

参考URL