ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岩本ブログ一覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんにちは岩本です。

今回は、サンプルプログラムSTEP6-1?6-2(run_wait・run_ST_PWM)の中身を確認していきたいと思います。

STEP6-1は、180?進むためのサンプルです。

MOT_CWCCW_R(L)は、回転方向を決めており、portdef.hでポートの設定がされています。そして、MOT_FORWARDはstatic_parameters.hで0となっています。

MOT_CWCCW_R(L)に、0を出力すると、前進する方向に回転するようになっています。逆に1を出力すると後退する方向に回転するようになります。

43行目でMOT_POWER_ONでモーターを励磁させています。44行目は、いきなり回すと脱調することがあるため、脱調防止の為の待ち時間です。

48行目から52行目で、ブザーとモーターにパルスを出力しています。

上図46行目のLEN2STEP(180)の中身ですが、下図のmacro.hで定義されており、180?進むためのステップ数を求めています。タイヤの直径(TIRE_DIAMETER)は、parameters.hで定義されています。

PI:COで使われいるタイヤは直径48?、モータは1ステップで0.9度ずつ回転するモータ(1回転に400ステップ必要)を使用しています。

そのため、1ステップ辺りの移動量は、 48×PI/400 となり、

180?進む時に必要なステップ数は、 180/(48×PI/400)= 400×180/(48×PI) となります。

while文のカウントは、1回で2進むので、2倍されています。なぜ2倍しているかは後々解説します。

STEP6-2は、PWMでモータを回します。

今回メインプログラム部分は、part9で説明したモード選択しているだけなので、飛ばします。

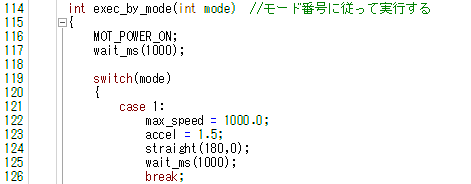

モード選択の内容は下図のようになり、モータを励磁させた後122行目から123行目で最高速度・加速度を指定しています。

124行目でstraightが直進走行用の関数で、括弧内の180が移動距離を表しています。

straight()はrun.cで定義されています。

24行目で、PWMを出力して前進を開始しています。

34行目では、残りの走行距離と減速に必要な距離を比較して、減速が必要な距離になったら処理が開始されます。

この式は、関数で書いていると分かりにくいかもしれませんが、x=(V?-V0?)/(2a)(x:移動距離、V:速度、V0:初速度、a:加速度)の式です。

なお、STEP2LENは、LEN2STEPとは逆にステップを距離に変換しています。

最後に38行目で目標ステップ数に到達したらPWMを停止しています。

加減速は、interrupt.cのint_cmt0で定義されています。

23行目でspeedに加速度を足していっています。

25?31行目は、最高・最低速度の制限

36・37行目で求めた速度をTGRCのバッファレジスタに代入し、速度を変えてます。

step_r・step_lは、interrupt.cでカウントアップされています。

なお、int_motは、intprg.cで定義されており、

int_mot_rは、MTU3のTGRBがコンペアマッチすると割り込みが発生します。

int_mot_lは、MTU4のTGRBがコンペアマッチすると割り込みが発生します。

今回はここまでです。