はじめに

こんにちは、河野です。この記事はマイクロマウス研修についての記事です。研修では自作マウスで大会へ出場し迷路完走することを目標としています。

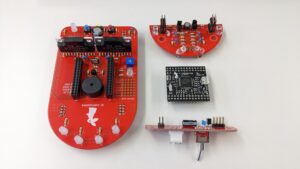

前回はPi:Co Classic3を作り迷路完走まで出来ました。今回からはPi:Co Classic3の改造を行っていきます。今回はセンサ基板の設計まで行いました。

Pi:Co Classic3の改造について

Pi:Co Classic3はいくつかのパーツに分けられています。改造研修では各パーツを入れ替える形で、ひとつひとつ改造を行っていきます。

おおまかな改造項目は以下の通りです。

- センサ基板

- センサ基板単体でテストが行えるように設計

- 電源基板

- 電源基板単体でテストが行えるように設計

- メイン基板

- ステッピングモータからDCモータ用の回路に変更

- IMUを追加

- できれば単体テストできるように設計

- モータマウント

- ソフトウェア

各基板単体でテストができるようになると、問題が起きた時の切り分けがしやすくなりますね。ソフトウェアのモジュール化にあたると言うと私はイメージしやすかったです。

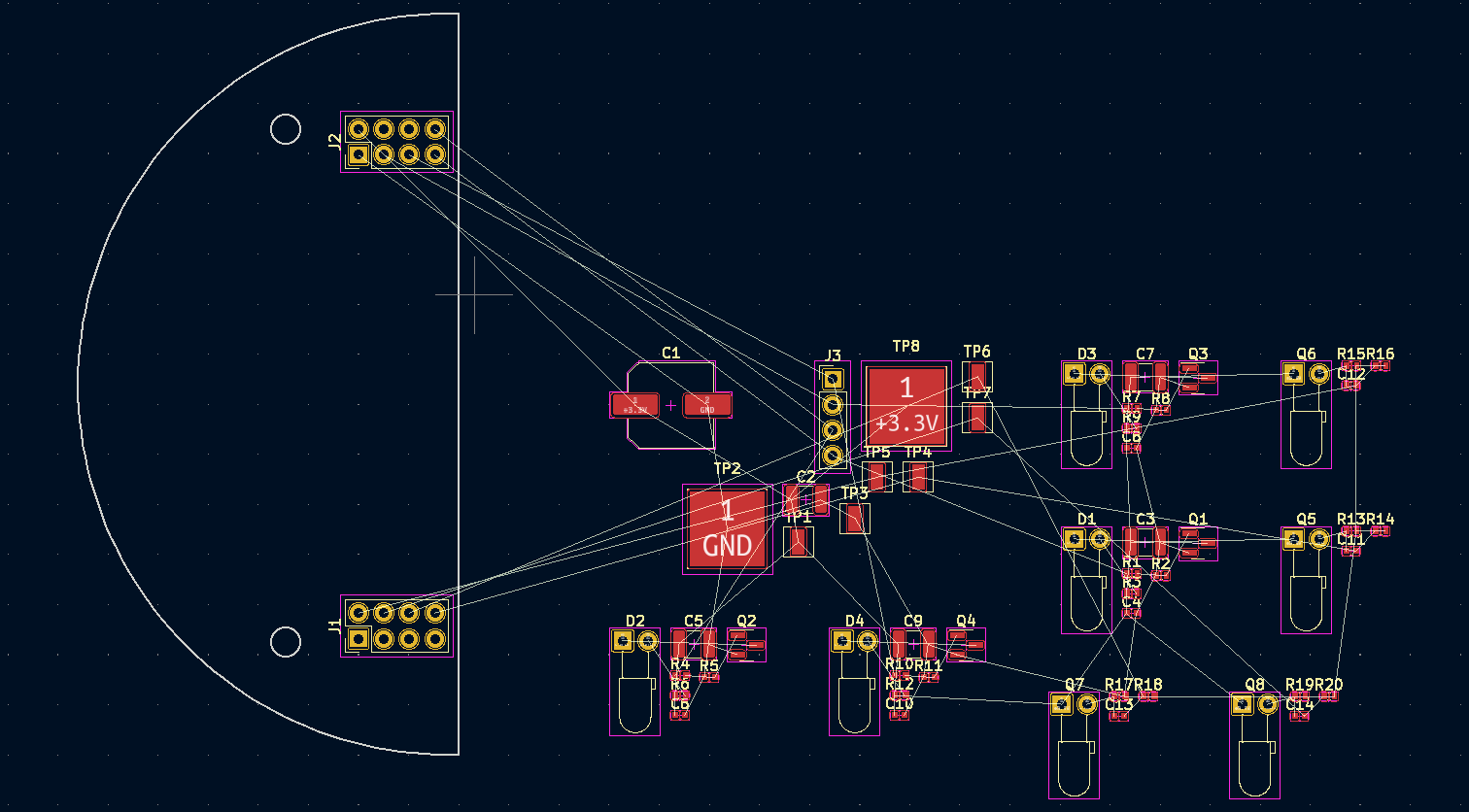

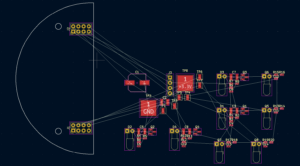

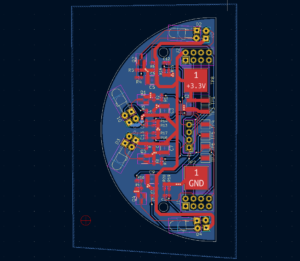

センサ基板の設計

まずはセンサ基板の回路を設計し部品の配置と配線を行っていきます。キットの回路と比較して、電源用やセンサ値確認用のコネクタが追加されています。これで安定化電源を接続できたり、オシロスコープでセンサ値を確認することができるようになります。(今回の設計にはKiCad6.0を使用しました。)

以下を意識しながら部品を配置、配線しました。

- まずはLEDなどの位置が決まっている部品を配置

- 各配線がなるべく短くなるように

- コンデンサはなるべく素子の近くに

初めての基板設計だったので手探りなところがありましたが、自分なりに綺麗に設計できたと思います!品質の高い基板を作るには、様々なところに気を配る必要があることを学びました。センサの信号線が電源線の近くを通っているとセンサ値にノイズがのりやすくなるなど、考慮すべき点は無数にあり、回路によってどこを重視するのかが変わってきます。これらをどれだけ”良い感じに”できるかが設計者の腕の見せ所なんだなと感じました。

以下に今回の基板設計で覚えておきたいなと思ったものを載せておきます。

DRC(デザインルールチェック)

配線間隔などのルールをあらかじめ設定しておいてDRCを実行すると、現在の基板上で違反している箇所がないかチェックしてくれます。これで違反が出ると製造上良くないことがあるので、発注前にチェックをして違反を取り除く必要があることを学びました。

配線の太さ

基板設計で配線をする際に、太さを決めてあげる必要があります。流れる電流に対して細かったり太かったりすると、熱が発生したり反応が悪くなったりなど不具合の原因になります。なので、流れる電流値を計算しそれに合わせた太さで配線することが大事になってきます。

おわりに

センサ基板の設計を行い、KiCadの使い方や回路設計について学びました。

設計が完了したので基板と部品の発注を行いました。届き次第、実装を行っていきます。