前回、STM32F446をUSART3経由とUSB経由で書込みができました。回路的には問題なさそうです。

今回は、パソコン↔STM32F446間でUART通信を行います。

UARTの設定

前回、STM32F446 CubeMXセットでUSART3の設定を行いました。

その続きとなります。

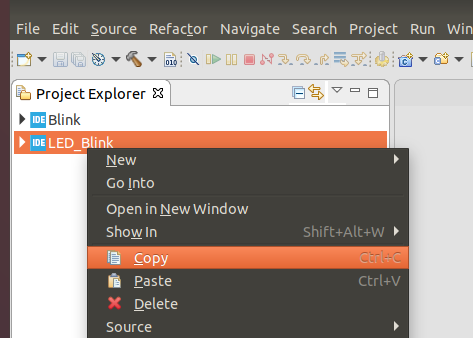

プロジェクトコピー

STM32CubeIDEで新たにプロジェクトを作成しますが、毎回STM32CubeMXの設定をするのは面倒なので、前回作ったLED_Blinkをもとにコピー&ペーストしてきます。

Project nameの変更をします。

各種設定が入っているiocファイルもRenameします。

Uartと入力してOKを押す。

次は、デバッグファイルの削除を行います。makefileに前回のプロジェクトの設定が残っているようです。

最後に、Clean Projectを押して、

Run Uart Debugをすれば(Configurationsは再設定することになる)、無事ST-LINK経由で書込みができます。

これでプロジェクトのコピーは完了です。

周波数の再設定

周波数の設定を前回やりましたが、よくよく見返すと外付けの共振子に切り替えていなかったので、各種マイコン周辺機能を最大性能で使えるようにしてみます。

Uart.iocのClock Configurationタブを開きます。

STM32F446はCPU周波数を最大180MHzまで行けるようなので、PLL(Phase Locked Loop:位相同期ループ)を色々変更してみました。STM32は細かい調整ができて便利です。

最大で使おうとすると、USB部分で赤い設定不可のところが出てきました。

USBを使う場合は、48MHzにする必要があるため、若干調周波数を落としてみました。

とりあえず、この設定で進めてみます。

UARTの設定

STM32CubeMXのUSART3→Configuration→Parameter Settingsで、ボーレート等が変更できます。今回はデフォルトのままにします。

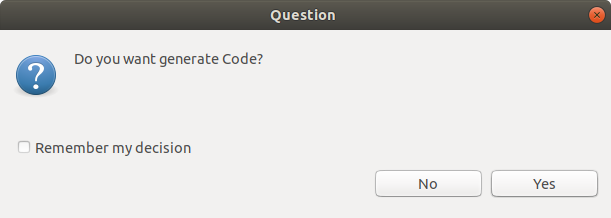

これで保存を押すと、ソースコードが自動生成されます。

main.cをみてみます。MX_USART3_UART_Init()関数が生成されており、ボーレート等も入力済みです。上のコメント書式を見ると、Doxygenに対応しているようですね。

Doxygen

試しにDoxygenで表示してみます。

GUIとグラフィカル表示オプションもついでにインストール。

$ sudo apt-get install doxygen doxygen-gui graphviz

Doxygenウィザードを起動します。

$ doxywizard

各種設定をして、

HTML出力して、ファイルを開くと、こんな感じで表示されました。

main.c は特に何かしてるわけでもないので、中身は説明が書いてあるくらい。

プログラム

HALドキュメントを見ると3つの操作モードのAPIが用意されているようです。

- Polling mode IO operation(順次処理モード)

- Interrupt mode IO operation(割り込みモード)

- DMA mode IO operation(DMAモード)

送信プログラム

簡単そうな、Polling mode IO operationのHAL_UART_Transmit関数を試しに使ってみます。

この関数を使う場合、以下のファイルを使うはずなので、どうなってるか見てみました。

- stm32f4xx_hal_uart.c

- stm32f4xx_hal_uart.h

そうすると、以下のようにincludeされていました。

main.h

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f4xx_hal.h"

stm32f4xx_hal.h

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f4xx_hal_conf.h"

stm32f4xx_hal_conf.h

#define HAL_UART_MODULE_ENABLED //コメント外れて有効化

#ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED #include "stm32f4xx_hal_uart.h" #endif /* HAL_UART_MODULE_ENABLED */

抽象化されててわかりづらいですが、便利に使えるようにしてあるみたいです。

関数内部の引数ですが、1つ目は既に自動でコード生成されています。

main.c

UART_HandleTypeDef huart3;

main.cに以下を追加して、実行する。

/* USER CODE BEGIN 2 */ char databuff[] = "Hello World!\r\n"; HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)databuff, sizeof(databuff), 100); /* USER CODE END 2 */

端末でシリアル接続を行ってみる。

$ sudo screen /dev/ttyUSB0 115200

リセットボタンを押すと、1度だけHello Word!が表示される。

ctrl+a,k,yでscreen終了。

受信プログラム

送信関数と対を成す、HAL_UART_Receive関数が用意されています。

HAL_StatusTypeDefという構造体で定義された関数のリターン値を使って、PCから受信したかどうかを判断するようです。データシートを参照します。

HAL_OKでいいようです。

割り込みを使わない受信は、while文の中にいれるので、

/* USER CODE BEGIN 2 */ char databuff1[] = "Hello World!\r\n"; char databuff2[1]; HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)databuff1, sizeof(databuff1), 100); /* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

if(HAL_UART_Receive(&huart3, (uint8_t *)databuff2, sizeof(databuff2), 10) == HAL_OK){

HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)databuff2, sizeof(databuff2), 100);

}

}

/* USER CODE END 3 */

実行すると、シリアルターミナル画面はキーボード入力を返信するようになります。

次は、USB通信を行います。

参考サイト:

Linuxにおけるシリアルポートのトラブルシューティング

Doxygen マニュアル

STM32でシリアル通信してみる ポーリング編