つかみ

トラバース(英:横断)、トラバーユ(仏:仕事)、トラバーチン(英:石材)の意味がいつまでも覚えられないので、語源を調べてコアの意味を覚えよう!

と意気込んで調べたら全部違う語源で混乱を極めたアールティの小島です。

Q1. 突然ですがマイクロマウスはなぜ壁を避けることができると思いますか?

「コンピューターを積んでいるから」

正解!

「タイヤがついているから」

あなたも正解!

哲学的な回答をしたあなたも、もちろん正解です。

曖昧な問いかけですので正解は複数ありますが、この場での100点解答は唯一「目が良いから」とさせてください。

マイクロマウスはセンサという目がなければ、壁を認識することができません。

また、視界がぼやけていても、距離感がつかめずに壁にぶつかってしまいます。

すなわち、長い迷路を完走できるマイクロマウスはおしなべて目が良いのです!

浮世令和をクリアな眼で見通す能力が技術者には必要なのかもしれません。

マウスのかなめの目 フォトトランジスタ

RT社で販売しているマイクロマウスキット、Pi:Co Classic3ではフォトトランジスタというセンサで壁を認識します。

本日はマウス競技におけるフォトトランジスタの使われ方を、Pi:Co Classic3を例にお話していこうと思います。

フォトトランジスタについてのわかりやすい解説。

Tech Web 光センサ:フォトダイオードとフォトトランジスタ

Pi:Co Classic3で使用しているフォトトランジスタ:ST-1KL3A

RT ROBOT SHOPのページ

簡単にフォトトランジスタの原理がわかったところで、マイクロマウスにフォーカスした話に入っていきましょう。

マイクロマウスの目はどこにある?

マイクロマウスの目はどこについているでしょうか?

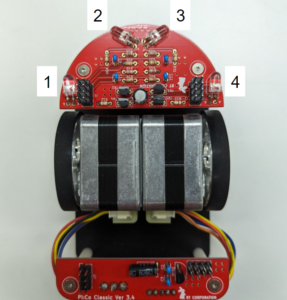

手元にあるPi:Co Classic3を確認してみましょう。

基板前側に4組のLEDとフォトトランジスタがついています。

向きはどうでしょうか。

1番と4番は前向き、2番、3番は前向きから左右に60度程度傾いています。

このセンサの配置はマウス競技でよくみられる配置です。

Q2. 再び質問です。左右の壁を見るはずの2番と3番のセンサはなぜ、真横ではなく傾いているのでしょう?

「設計ミス」

「生物進化論的に、傾奇者でモテる個体が生き残ったから」

「歪んでいるのは存在と時間」

良い回答が出そろったところで正解発表です。

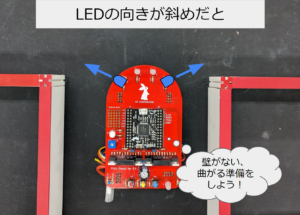

正解は、「少し先を見るため」です。

より正確に言うと、少し先の横壁を認識したいため。

左右どちらかに曲がる場合を考えてみましょう。

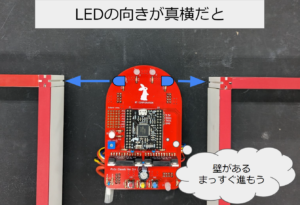

フォトトランジスタを真横に向けた場合、横の壁がないことを検知できるのは、マウスが曲がり角へ進入した後です。

つまり、マウスは今いる区画の真横の壁が検知可能な状態です。

とすると、横に壁がないと検知した後すぐに曲がる動作を始める必要があります。

訓練されたマウスであればそれでも問題なく走れるかもしれませんが、もっと余裕を持った方がゆとりマウスからの支持が得られます。

先人マウサーはそう考えた結果、少し先の横壁を見るためにセンサを傾けたのです。

私もマウスを見倣って、先を見据え、余裕をもった行動を心がけようと思います。

具体的には、日曜日は夜更かしをしないとかですかね。

センサの配置に関して下記の記事を参考にさせて頂きました。

ぱわぷろ活動日誌-クラシックマウスを作ろう!(5)?基板外径とセンサ配置?

センサを傾けているもう一つの理由

見出しの通り理由はもう一つあります。

壁に対して垂直に取り付けると、フォトトランジスタで扱いが難しい鏡面反射を受光してしまうためです。

鏡面反射は1点集中的に光が強いため、正確なセンサ値の取得には向いていません。

少し角度をつけて拡散反射の光を受光するのが良いとされています。

強い光がよくないのは人もマウスも一緒ですね。

ということでセンサを傾けているもう一つの理由は、「鏡面反射を避けるため」です。

鏡面反射に関して下記の記事を参考にさせて頂きました。

ロボボボいじりにうってつけの日-その67 鏡面反射と拡散反射

そしてセンサ値のばらつきの対処法として、下記の記事も参考にさせて頂きました。

アールティ 移動型ロボットブログ-迷路の場所によって目標値が変わってしまう時の対処方法 ? HM-StarterKit初級者 Part 4 ?

マウスの肩の上に立つには、まだまだ時間がかかりそうです。

まとめ

今回得られた教訓をまとめると

・クリアな視界で物事を横断(トラバース)的に判断しよう。

・少し先の未来を見据えて仕事(トラバーユ)をしよう。

・情報収集は1点集中ではなく、拡散反射的に。と友人のトラバーチンも言ってました。

迷路内に置かれたマウスは、不確実で曖昧な現代社会の縮図とも解釈できるのではないでしょうか。

複雑な迷路を走破するマウスから学べることはもっともっとありそうです。

マウス文化に初めて触れた駆け出し技術者が意外に思ったことを書き記す”マウス臍を噛む研修”ブログ。また次回。