鍬形です。社内研修でマイクロマウスやってます。前回は研修で使用するロボットキットPi:Co Classic3と研修の内容についてご紹介しました。今回はPi:Co Classic3を組み立てていきます。Pi:Co Classic3は構成がシンプルなので、はんだ付けといくつかねじを締めるだけで難なく組み立てることができました。

本連載一覧はマイクロマウス研修(鍬形)をご覧ください。

まずははんだ付けの練習

Pi:Co Classic3は入門用ロボットキットなので、ロボットに関する知識0からスタートすることを想定されています。そのためはんだ付けや電子回路の解説についてもかなり工夫が施されており、付属のマニュアルははんだ付けの練習基板からスタートしています。

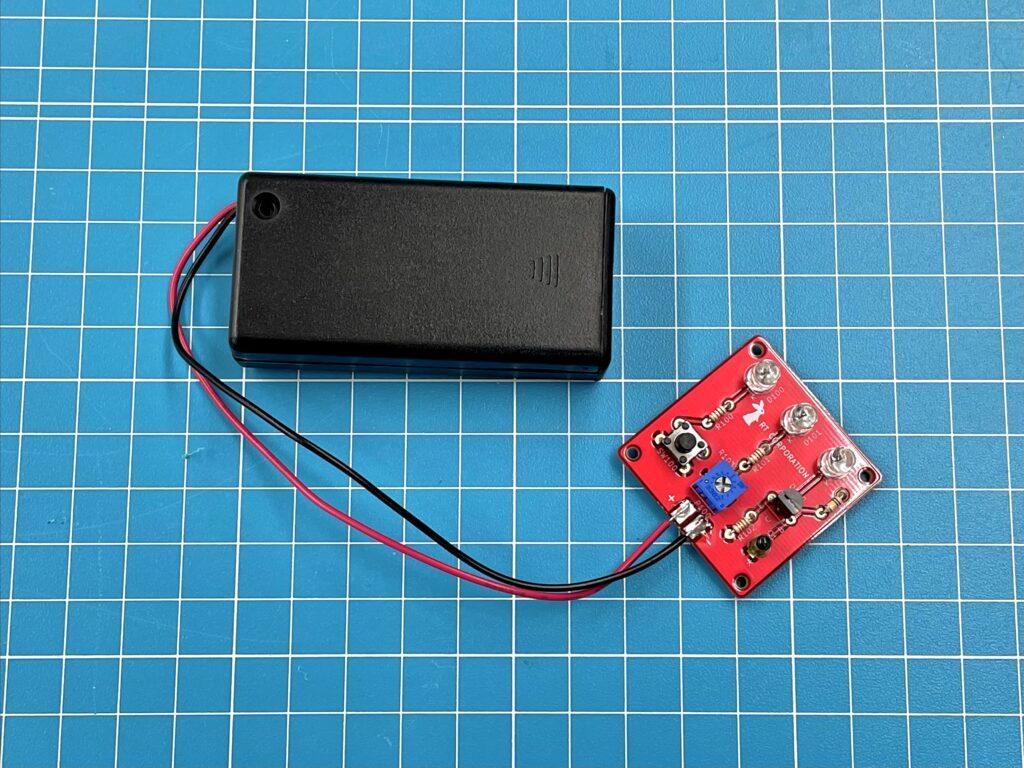

小さくて可愛らしい基板です。

練習基板は

- スイッチを押すと光るLED

- つまみを回して明るさが調節できるLED

- 暗くなったら点灯するLED

の3つが一つになった基板になっています。僕は入社前にも電子工作してましたが、練習基板でもポチポチいじってるといまだに楽しいですね。初めて電子工作される方なら練習の時点で結構感動すると思います。![]()

組み立てながら回路の勉強

練習の次はいよいよ本番です。電源基板、メイン基板、CPU基板、センサ基板の4枚にはんだ付けしていきます。

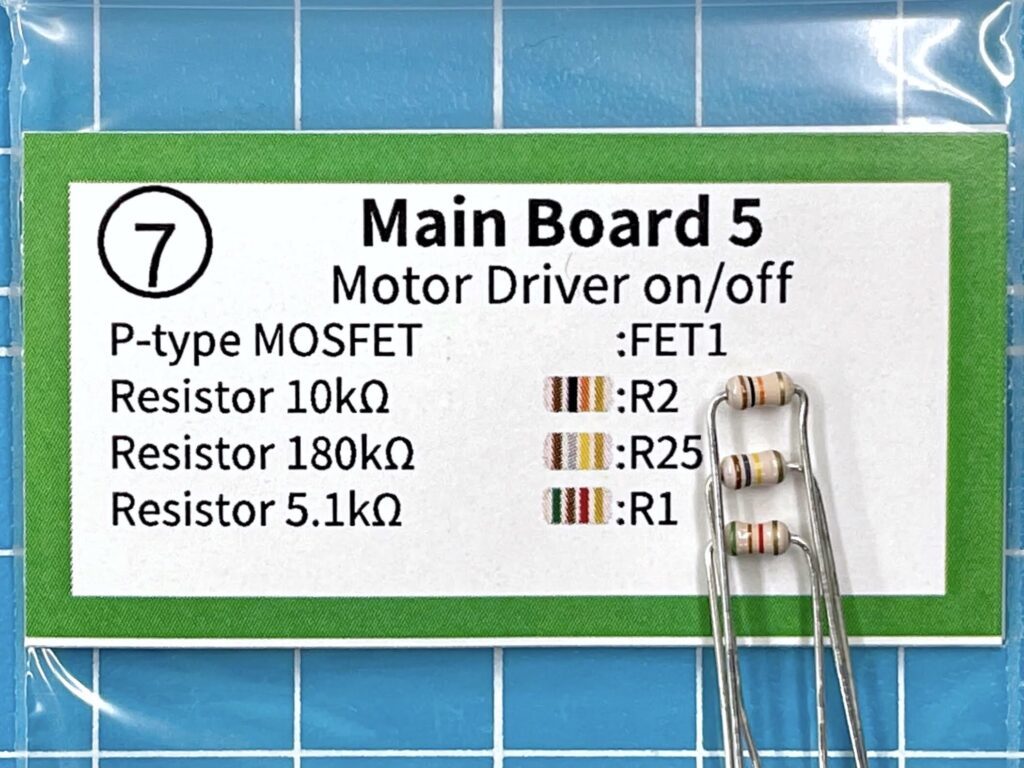

電子部品がこれでもかと小袋に小分けされているので必要な部品を探す手間がかなり解消されています。小袋は電子部品の役割ごとに分けられているので、どの部品がどの機能を実現しているのか把握しながらはんだ付けできて面白いです。例えば下記画像ではMotor Driver on/offと書かれているので、小袋内のFETと抵抗はモータードライバの電源のオンオフを行うことがわかります。(画像では肝心のFETを撮り忘れてました)

また小袋に抵抗のカラーコードが書かれているのでどの抵抗が何Ωかすぐわかります。ちなみに僕はいまだにカラーコードを覚えていません。説明書と部品を交互に見比べるのは結構疲れるのでこの表記はありがたいです。おっちょこちょいな僕でも部品を間違えずに組み立てることができました。

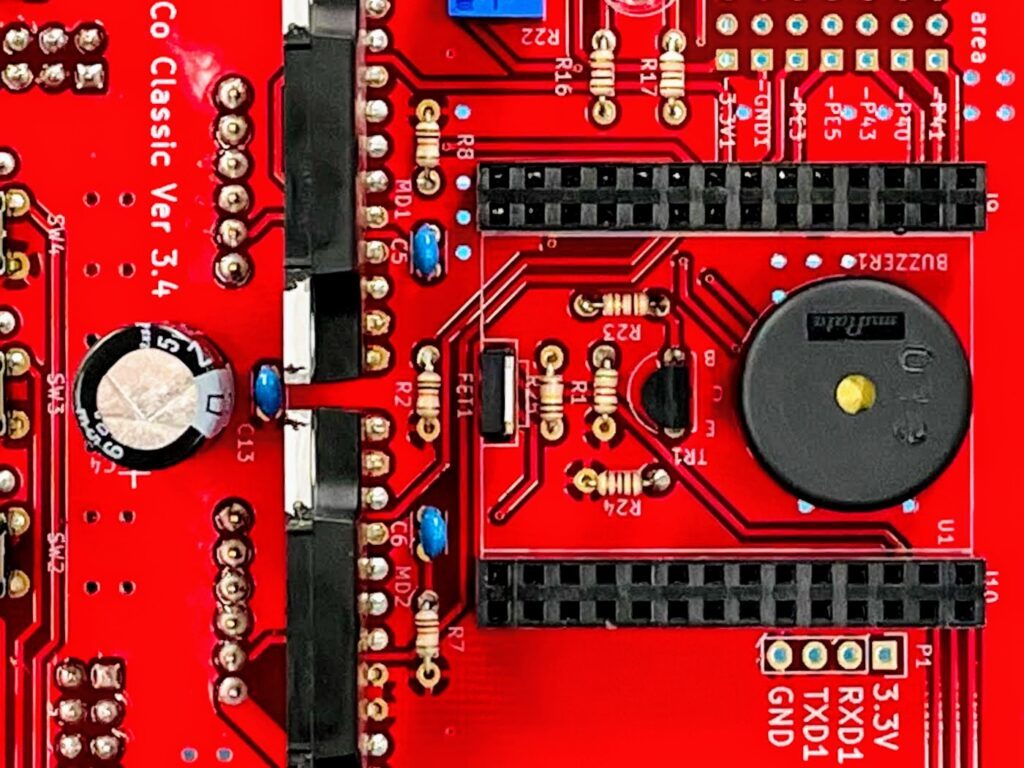

Pi:Co Classic3は簡単にはんだ付けできるよう基板自体にも工夫されています。ランドと呼ばれる基板と電子部品がくっつく場所が大きく、電子部品もスルーホール実装という手作業ではんだ付けしやすい実装方法が用いられています。単純に言えば基板も部品も大きくて持ちやすいということです。CPUなどの細かい電子部品はあらかじめはんだ付けされているので不器用でも安心です。

「FET!あなたFETっていうのね!」と愛着を持って接することができます(画像中央)

はんだ付けは休憩をはさみつつ数時間くらいで終わりました。部品が小分けになっているので作業の中断、再開も楽にできます。

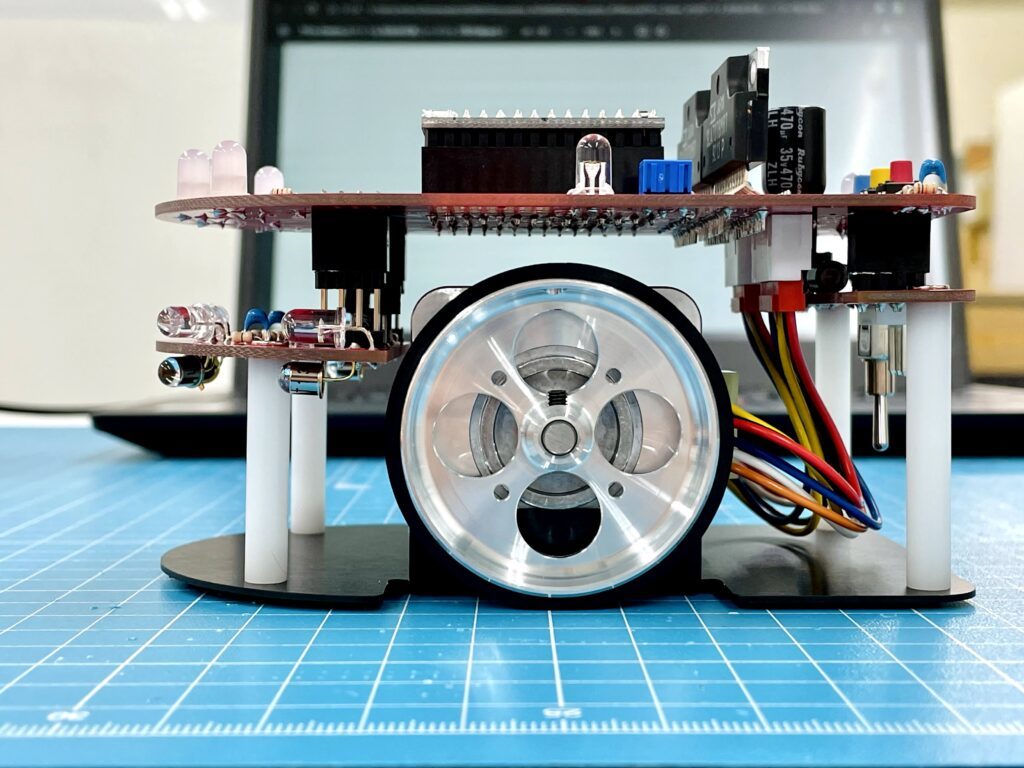

残りの組み立て作業は基板とモータを数か所ねじ留めするだけなので簡単です。事前の説明やはんだ付け練習も含めて研修の1日目で終わらせることができました。多分はんだ付けが苦手な人が少しずつ組み立てても2、3日あれば終わると思います。

横から見るとスカスカですが、底の板が丈夫なのでしっかりしたつくりになってます。

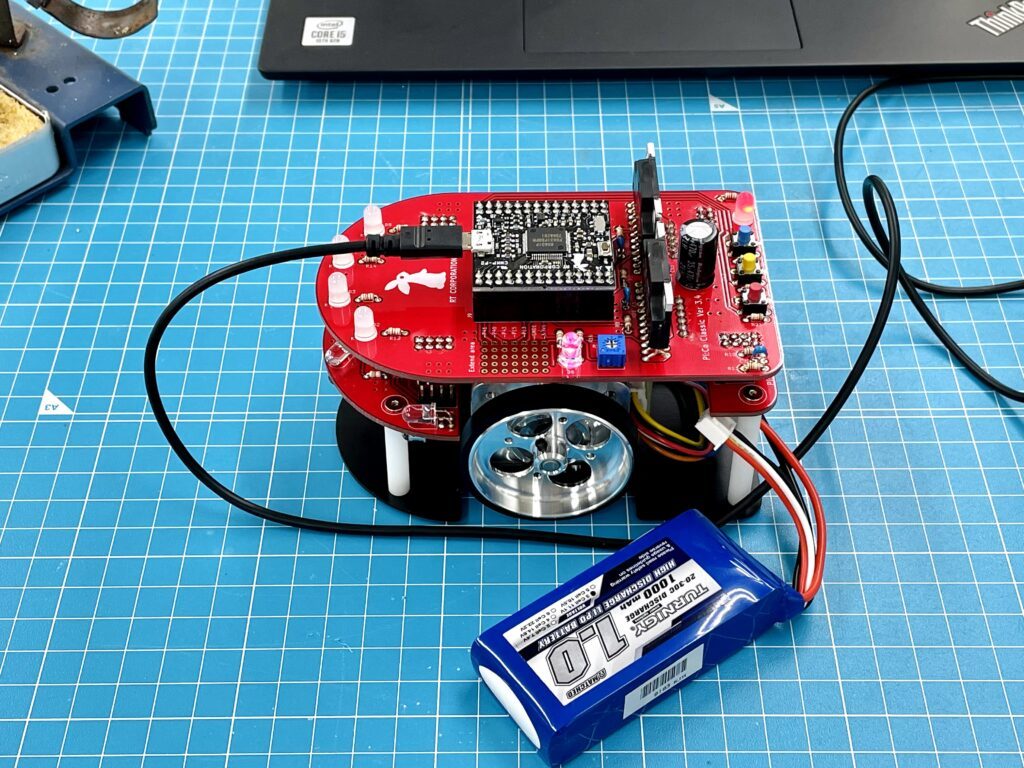

マウスが走った🙌

バッテリーをつないでサンプルプログラムを実行すると無事LEDが点滅しました。サンプルには少しだけ走らせるモードも入っているのでモータの動作確認もできます。いい感じです。

次回からいよいよプログラミングです。まずは各種パラメータを調整して迷路をゴールするまで頑張りたいと思います。