ししかわです。

久しぶりのブログ投稿となります。

「二足ロボ研修」の前回投稿からかなり間が空いてしまいましたが、

実はこれまでの間に、別のプロジェクトを始めるための準備をしていました。

今回はそのお披露目となります!

アールティ秘伝の「製品化研修」

アールティにはエンジニア向けの豊富な研修メニューが用意されています。

- メカ、エレキ、ソフトの三拍子を身につける「マイクロマウス研修」

- ?動力学をマスターする「アームロボット研修」

- 画像認識や歩行制御などの高度なトピックを組み合わせた「二足歩行ロボット研修」

研修の成果はアールティのブログで定期的に公開されているため、ロボット開発に携わる方は目にすることも多いでしょう。

しかしその中で、今まで社外に公開していなかった研修があります。

その名も「製品化研修」。製品の企画から開発、量産、販売に至るまでを一気通貫で経験できる

「実践型のプロダクトマネージャ養成研修」です。

製品の規模は様々です。過去には2014年に、ロボットキーホルダー「ロボタ」がアールティのノベルティとして開発されています。これは2ヶ月間の短期集中型プロジェクトですが、販売計画を立てるところからアールティの若手社員が中心となって進められました。(このときは「プロジェクト管理研修」という名前でした)

開発した製品は実際にアールティの製品ラインナップに加わり、ショップサイトで販売されます。実はアールティのマイクロマウスキット「HM-Starter Kit」も、当時入社1年目のまえけんさん主導のもと、製品化研修を経て世に出たプロダクトになります。

スタックチャンとは

私は趣味で「スタックチャン」という小さなコミュニケーションロボットを開発しています。

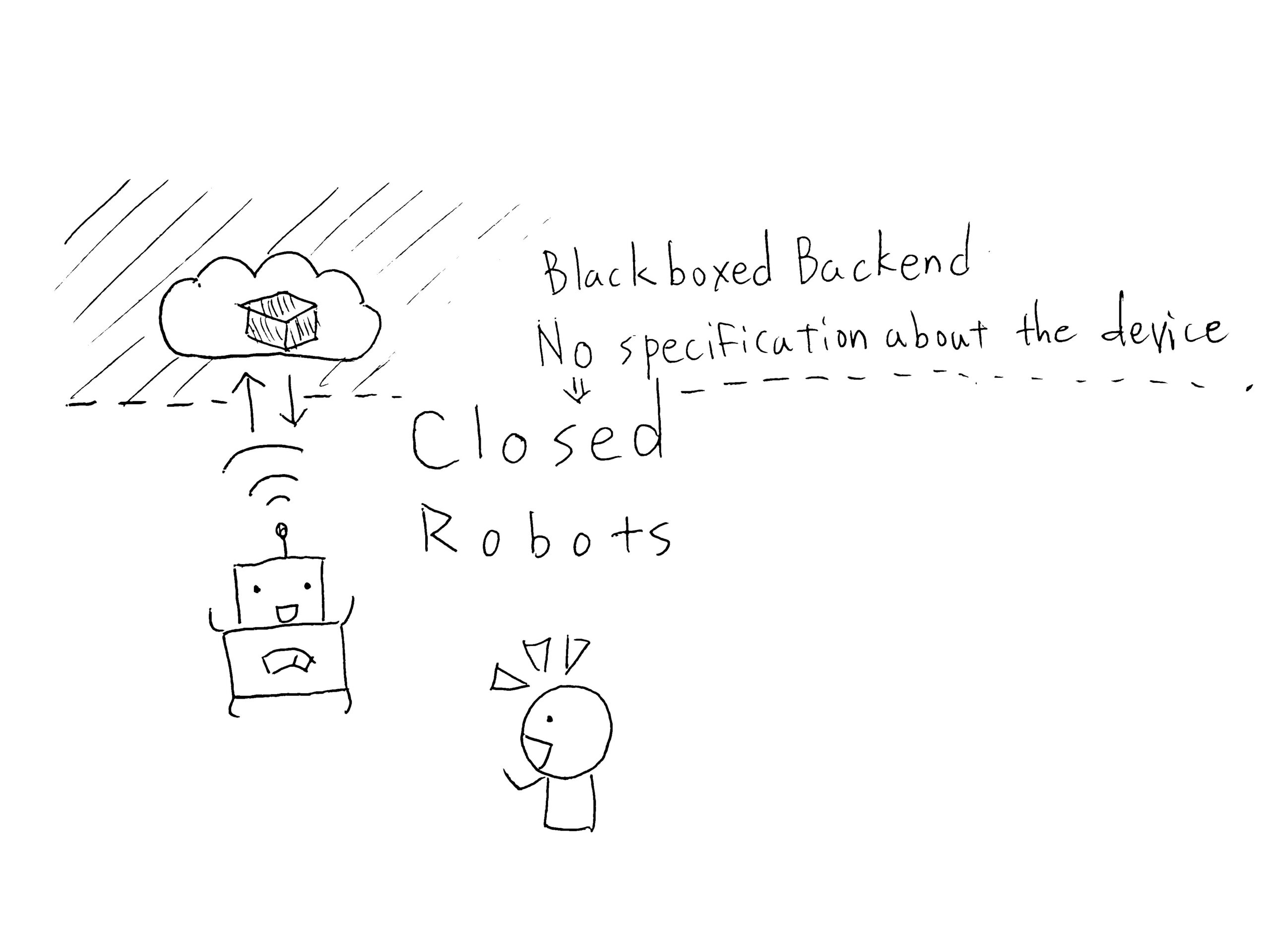

近年さまざまなコミュニケーションロボットが登場しています。 しかしそのほとんどは特定のサービスに依存していたり、仕様が公開されていなかったりといった「クローズド」なものです。

実際、四足歩行や車輪型のロボットと比較して、仕様や設計がオープンなコミュニケーションロボットは驚くほど少ないのが現状です。 クローズドなロボットの中には、サービスの終了とともに寿命を迎えてしまうものもあります。

「誰もが気軽にロボットのいるくらしを体験してほしい。あわよくば…自分の手で作ってほしい!」そんな願いを込めて、2021年からスタックチャンの開発を始めました。

「全てをオープンにする」という方針のもと、スタックチャンの設計データやソフトウェアのソースコードをすべてGitHubで公開しています。「オープンソースで手乗りサイズのカワイイロボット」というアイディアに共感してくれたMakerの方たちがスタックチャンを自由に作ったり改造したりすることで広まり、お祭り的なムーブメントになりました。

これを一過性のムーブメントで終わらせたくない。もっとスタックチャンを世に広めたい。たとえば机に観葉植物を飾るのと同じくらいの気軽さで、卓上サイズのロボットが座っているような日常を作りたい。そう考えた私は、スタックチャンをもっと世に広める方法を探していました。

ところで、個人Makerにとって「趣味開発の時間をいかに捻出するか」は永遠の課題ともいえます。スタックチャンも例外ではなく、じっくりロードマップを練るのも、イベントを企画するのも、腰を据えて開発するのも、まず時間の確保が難しい状況が続いていました。

私が業務と3人の子育ての板挟みでアップアップしていたところ、アールティの中川範晃CTOが声をかけてくれました。

「スタックチャンを題材に製品化研修をやってみませんか?」

研修、つまりアールティの業務の一貫としてスタックチャンを開発し、世に出してみないか、というお誘いです。

「全てをオープンに」できるか?

最初はかなり迷いました。

というのもスタックチャンは「全てをオープンにする」が最優先事項。特に「成果物に留まらず、その開発プロセスも含めて広く公開する」というポリシーがあります。製品化研修であっても、その過程を逐一公開することは譲れない条件です。

また、昨年からのスタックチャンムーブメントはコミュニティの方たちの貢献の賜物です。例えばアールティ版スタックチャンを発売したとして、その設計データが社内に閉じてしまうのは理念に反しますし、オープンな考えに賛同してくださったコミュニティの方たちをないがしろにする行動です。

製品化研修でアールティの品質管理や営業の裏側を見せるのは難しいのではないか?

アールティはこのような相談に快く応じてくれました。

- スタックチャンは今までどおり、オープンソースで開発を続けます。

- 開発の進捗を本ブログ「スタックチャン製品化研修」の連載で広く発信していきます。Twitterのハッシュタグ #スタックチャン の運用も今までどおり、開発時のトラブル、悩み、学びなどをつぶさに書き残していきます。

スタックチャン製品化研修を始めます

ということで、これからスタックチャン製品化研修を始めます!

スタックチャンの扱いを改めて明記します。

今回開発する「アールティ版スタックチャン」の位置づけについて、

- アールティ版は、基本的には公開されたデータに手を加えない「リファレンスモデル」として組立・販売します。

- 設計データからソフトウェアまで含めて、すべてオープンソースにします。

- 開発費を回収するために、趣味開発の頒布と比べると高めの値段設定となるでしょう。

スタックチャンや派生品を作ったり、作品に組み込んだり、キットを販売したりすることについては今までと同様に、広く許可する方針です。

データの改変、再配布等はApache License Version 2.0に従う。 https://github.com/meganetaaan/stack-chan/blob/main/LICENSE

特にアールティ版スタックチャンの発売に関わらずキット販売を今後も禁止しない点は強調したいです。製品の組み立てや販売、サポートには多大な人的コストが伴います。今も個人でキットを販売してくださっている方がいますが、これらの大変な作業をししかわの代わりに進めてくれるという意味でとてもありがたい貢献ですし、その労力に見合った対価を受け取るべきという考えは変わりません。

製品化研修のレギュレーション

製品化研修のレギュレーションは以下のとおりです。

- 製品販売を通じて利益を出すこと

- 量産にあたっては、アールティの品質基準を満たすこと

- 売りっぱなしではなくサポート体制を考慮すること

- 開発工数を厳密にカウントすること

- その他の進め方はプロマネに任されている。最良の方法を自分で考えること

個人の裁量でほとんどの要素がコントロールできる趣味開発と違い、

多くの人を巻き込みながら、さまざまな制約を満たしつつ開発を進めていく必要があります。

特に開発工数を管理することから、趣味開発のような「個人で夜中まで好きなだけ開発」は自ずと禁じ手になります。

これからの予定

アールティ社内ではスタックチャンチームを結成し、製品化やスタックチャンを広めるためのイベント準備を急ピッチで進めています。例えば直近では次の活動を行う予定です。

製品化に向けた作り込み

スタックチャン開発のハードルを下げるべく、ドライバーだけで組み立てられるキットを製作・販売します。キットは「アルファ版」「ベータ版」「製品版」と段階的にアップデートしていく予定です。

一周年イベント「スタックチャン誕生日会」

7/23(土)(明日です!)スタックチャン誕生1周年を祝うイベントを実施します。

「Maker Faire Tokyo 2022」での展示

9/2(土)9/3(日)開催の「Maker Faire Tokyo 2022」にてスタックチャンを展示します。

コミュニティの作品展示やアルファ版のキット販売などをおこなう予定です。

「ヒーローズリーグ2022」にテクニカルサポーターとして協賛

今年開催予定の「ヒーローズリーグ2022」にスタックチャンはテクニカルサポーターとして協賛します。

スタックチャンを素材とした、またはスタックチャンにインスパイアを受けた作品の中から「スタックチャン賞」を選出する予定です。詳細は後日ご説明します。

以上です。スタックチャンを皆さんと一緒に盛り上げていけるようがんばります。スタックチャンのさらなる活躍にご期待下さい!